随着导弹雨袭击伊朗核设施,地区局势的升级让中国的反应凸显了其塑造全球事务的雄心,同时也暴露了这种雄心的局限性。

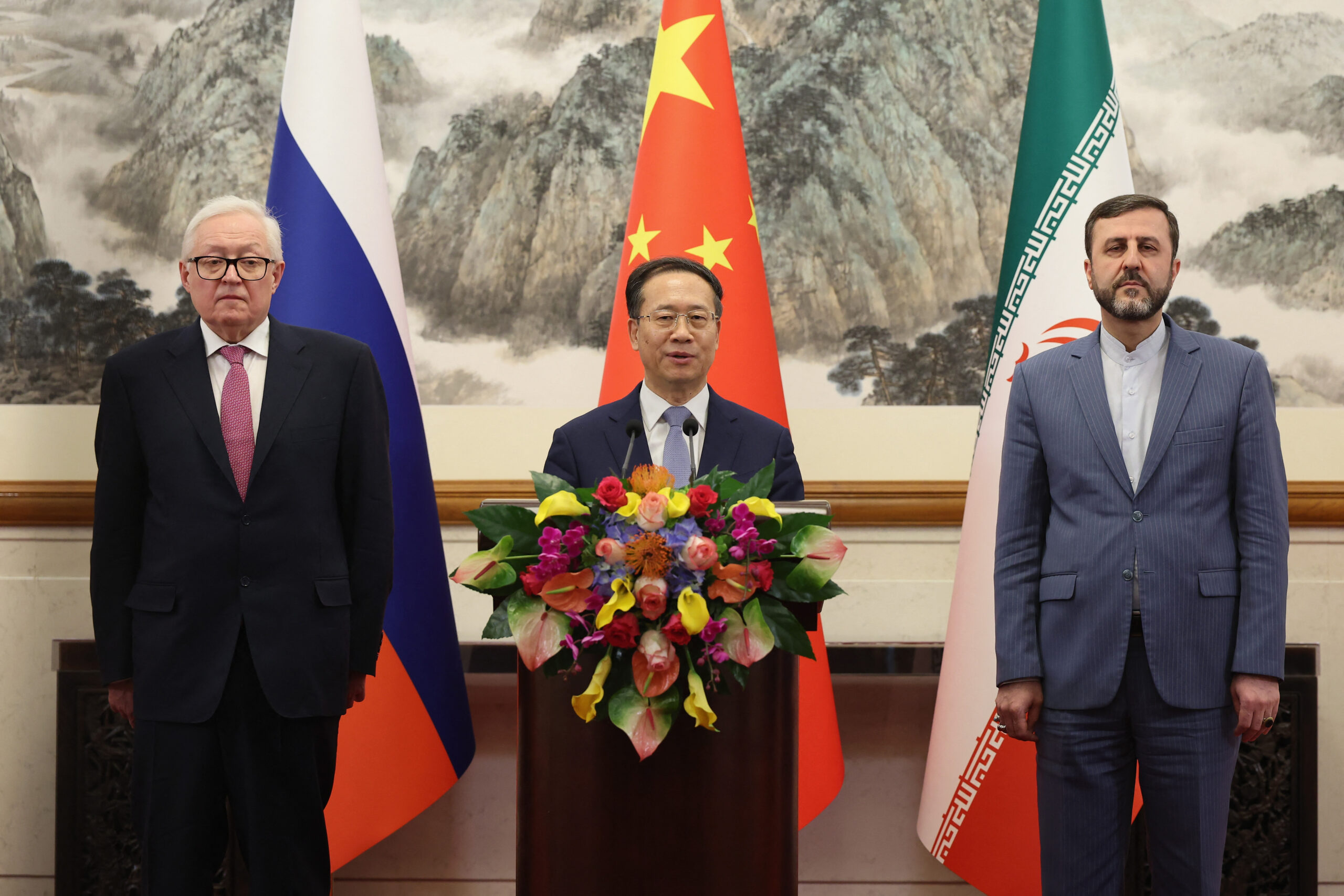

本次冲突成为检验北京中东战略、全球外交角色和一些分析人士所称的“动荡轴心”——中俄伊联盟的紧密程度的试金石。

表面上,中国的反应迅速,与其更广泛的外交政策立场相一致。

中国强烈谴责以色列的先发制人攻击,呼吁立即停火,并在联合国展开了一系列外交活动。

外交部长王毅对以色列侵略的指责被视为对国际法的违反,习近平主席随后呼吁降温,塑造了中国作为一个负责任大国捍卫全球稳定的形象。

中国的外交立场:高调言辞,低风险

中国在以色列和伊朗冲突中的表现符合其“积极不结盟”的版本。

通过谴责以色列并呼吁和平,北京强化了自己作为一个致力于主权、不干涉和法治的国际行为者的形象。

它利用联合国安理会来扩大这些立场,与俄罗斯和巴基斯坦共同要求立即和无条件停火。

这种行动使中国能够获得道德高地,尤其与美国形成对比,后者在攻击伊朗核设施方面被认为是激进和破坏稳定的。

然而,中国并没有采取认真调解以色列与伊朗之间的行动,除了官方的声明。

尽管与德黑兰签订了为期25年的战略伙伴关系协议并希望保持对伊朗能源的获取,北京并未提供任何可能改变冲突轨迹的方案。

与美国不同,中国没有动员盟友或提供安全保障。

也没有利用与双方的经济关系来迫使降温。

尽管重申了熟悉的原则,习近平的“四点提案”未能提出明确的降温路径,且在指责上显得不平衡,削弱了北京声称中立的依据。

可以说,以色列与伊朗之间的敌对情绪、考量和目标根深蒂固,双方很难让北京的提议奏效。

但这凸显了中国在全球领导地位上的抱负与其不愿意在可能损害核心利益的安全承诺中纠缠的矛盾,尤其是与海湾阿拉伯君主国以及主要全球市场的关系。

美国的决心与中国的言辞外交之间的对比不会被地区行动者忽视。

尽管中国推广的是基于克制与发展的多极化愿景,但能够改变战场现实的仍是美国,尽管其在战略上有许多过度扩张的表现。

这种不对称的问题让北京面临一个不安的问题:一个在危机时刻不仅避免大胆行动且缺乏致信的伙伴关系和危机管理工具的国家,能否真的声称其为全球领导者?

能源安全与霍尔木兹海峡的战略暴露

在任何中东冲突中,中国的核心关切是能源供应的脆弱性。

大约40%的石油进口来自该地区,近20%的全球石油供应经过霍尔木兹海峡。

这场战争短暂地提升了伊朗封锁的阴影,促使北京迅速发表声明,警告“地区动荡”对全球经济发展的影响。

战争验证了中国能源战略的一项关键原则:其利益虽脆弱但未完全暴露于中东的冲击之下。

伊朗选择不关闭霍尔木兹海峡——这可能会认识到这会对其自身造成损害——让中国规划者在紧张局势中感到安慰。

这进一步隐射了中国推动多元化能源路线的必要性,包括经由中亚的陆上管道以及中巴经济走廊(CPEC)。

此次冲突也可能重燃对西伯利亚力量二号管道的兴趣,该项目因价格争端及北京对对俄能源依赖的谨慎而被推迟。

这种后勤多样性已成为中国国家安全的核心。

但是,冲突彰显了能源安全依然是中国在全球危机中面对的软肋。

尽管北京在推动可再生能源技术,特别是在运输领域方面取得了显著进展,但在石化和重工业等其他领域,未来可再生材料仍需依赖石油作为原料,短期内不可能完全替代。

只要中国经济仍然如此倚赖中东石油,它就必然会暴露于其无法控制的波动之中。

这对于一个试图将自己从美国主导的海上航道中隔离开的国家而言,是一个不容忽视的现实。

“动荡轴心”的局限性

如果以色列与伊朗冲突是对非西方联盟强度的测验,那么它显示出显著的裂缝。

关于北京、莫斯科和德黑兰之间的所谓轴心关系有很多讨论,这一松散的联盟在西方分析人士看来是对北大西洋公约组织(NATO)的潜在制衡。

然而这场战争突显出这些关系的机会主义性质。

中国和俄罗斯谴责以色列,但对伊朗的实质支持却很有限。

普京总统对德黑兰的支持犹豫不决,明确表示“以色列几乎是以俄语为母语的国家”,突显了莫斯科地区姿态的暧昧。

中国同样保持距离,这揭示了战略伙伴关系并非盟友,而与西方的共同不满并不等同于共同目标。

由于战争期间伊朗的孤立情况值得关注。

它没有任何军事盟友愿意干预,没有经济伙伴能够保护其免受制裁或打击,也没有任何外交支持者能够阻止美国或以色列的行动。

这个事实清楚地表明,所谓的动荡轴心脆弱,建立在交易利益之上而非凝聚力的安全架构。

对中国而言,这既是警示也是其偏好有限纠缠的理由。

最终形成了一种战略对冲的模式,中国通过促进发展及维持中立的表象,在美国过度扩张与地区不稳定中寻求利益。

这种对冲可能保持灵活性,但也为中国影响力设定上限。

在伊朗和以色列,北方可能会将北京视为一个潜在的利益相关者,而非一个有决定性作用的行动者。

伊朗:一个削弱的伙伴,但一个战略资产

理解北京与德黑兰之间的关系需要通过有限机会主义的视角来看待。

多年来,中国一直是伊朗的经济生命线,尤其是在西方制裁的背景下。

然而,这种关系从未达成其潜力。

深刻的不信任、伊朗的内部混乱以及中国希望与阿拉伯海湾国家维持良好关系的愿望,制约了双方的合作。

这场战争强化了这些限制。

伊朗发现自己无法利用与中国的关系获得实质性支持,无论是外交还是其他方面。

然而,冲突也为北京带来了一些好处。

放宽美国制裁的执行力度可能使中国买入更多折价的伊朗石油。

伊朗的日益孤立为中国在重建和基础设施方面的投资拓宽了机会,特别是在西方公司犹豫之际。

类似的模式在伊拉克同样显现,中国的企业在西方谨慎的背景下主导了油田开发和基础设施项目。

关键的是,伊朗的军事挫败和对美国的不信任增强了与西方关系正常化的难度,使得中国确信德黑兰将在其地缘政治圈中继续发挥有限作用。

中国在中东危机中表现出的犹豫或无能的决策尽管其越来越大的经济利益和在地区稳定方面的言辞承诺,却依然对其未来在该地区的角色提出了质疑。

对那些在西方安全保障和中国经济联系之间左右为难的国家而言,北京在危机时的无动于衷或将削弱其作为美国或其他主要大国替代者的吸引力。

更广泛而言,对于一个试图塑造“新全球秩序”的国家来说,未能在动荡时期支持亲密伙伴的行为有可能放缓中国推进多极化的步伐,强化外界对北京的印象:在经济上影响深远但在战略上受限。

中以关系:科技、紧张与战略漂移

在2023年末的加沙战争之前,中国与以色列的关系已经出现下降。

美国的压力使以色列政府限制中国在高科技和港口基础设施等敏感领域的参与。

在冲突期间,北京对以色列行为的日益响亮的批评进一步加剧了双方的紧张关系,随着2025年与伊朗的冲突,局势进一步恶化。

中国对以色列的攻击严厉谴责,明确使其站在华盛顿最紧密盟友的对立面上。

尽管政治上的紧张关系,但务实的经济接触仍可能持续。

以色列的科技企业和创业者,始终保持务实,可能继续追求中国的资本和市场,特别是在美国风险投资减少的情况下。

但中以关系频繁合作的时代似乎已然结束。

对于中国而言,这也许不是迫切的损失。

以色列在北京的全球计划中的战略影响有限,而在许多对西方感到失望的穆斯林国家中维持信誉,可能更为重要。

外交与实力:大国对比

这场冲突提供了一个舞台,让美国和中国展示竞争性的全球领导模式。

美国通过迅速且强有力的干预,展示了其军事实力、保护盟友的意愿以及在全球危机管理中的中心地位。

尽管其在中东的纠葛引发了争议,华盛顿仍是该地区终极的安全保障者,这不仅对美国盟友有效,对在同一伞下的国家如中国也带来了利益。

反观中国,则一如既往,强调没有干预的外交倡导、克制和多边主义。

这种对比是中国全球叙述的核心:它不施加强迫、不进行干预、不让国家纠缠。

这一立场在全球南方某些地区引起共鸣,其中中国的吸引力在于其承诺的没有干扰的发展。

但是在危机时刻,缺乏果断行动——无论是出于限制还是选择——会让外界对其塑造结果的能力产生质疑。

中国的全球安全倡议(GSI)强调“共同、综合、合作和可持续安全”,然而在硬实力依然占主导地位的环境下,这一倡议似乎不够适用。

中国在危机中的沉默角色也让其更广泛的全球愿景的连贯性受到质疑。

它所宣传的同样的倡议(例如GSI、一带一路倡议和全球发展倡议)都需要稳定与可信度才能成功。

当中国未能维持其中任何一项,尤其在高调危机中时,它便面临削弱自己声称应辩护的替代秩序的合法性的风险。

美国对中东的重新关注或许会延缓一个后美式秩序的出现,但这也为中国在印度-太平洋地区提供了战略喘息的机会。

一些亚洲盟友或许将华盛顿的干预视为重申其安全承诺,然而另一些国家可能欢迎大国紧张关系的临时缓解。

这一间隔为中国通过经济交往及外交努力巩固地区影响力提供了良机,以稳定替代军事主导的秩序。

非扩散的影响:谨慎与复杂

或许是这场战争最持久的后果是其对全球非扩散格局的影响。

关键伊朗核设施的摧毁,尽管没有实现政权更迭,正产生关键的分歧。

一个可能的悲观情形是:伊朗在感到被谈判背叛和面临袭击的情况下,迅速加速追求核武器,作为唯一可信的威慑。

在这种情况下,沙特等周边竞争对手可能会效仿,引发连锁扩散的风险。

另一个情景,是华盛顿所偏好的,及小心翼翼地被北京所认可的,也就是这种攻击行为在一定程度上遏制了伊朗的核野心,为新的、更加严格的外交协议创造了空间。

但这种可能性微乎其微。

可以想见,德黑兰现在将谈判视为陷阱,因以色列与美国领导人都暗示了政权更迭的野心。

信任已经崩溃,而中国尽管呼吁重新展开外交,但却缺乏影响力——或威信来促使伊朗重回谈判桌。

对于中国而言,这使得其外交政策的内在矛盾更加尖锐。

北京希望有一个稳定的中东、获取能源及一个基于规则的全球秩序。

但它既不愿意也无力去执行这些规则,且其合作伙伴越来越能够看穿这层 rhetorical 的烟雾。

在德黑兰,对中国的消极记忆将挥之不去。

在利雅得和阿布扎比,对中国的风险规避态度也会被注意到。

而在华盛顿,北京的局限性则会影响未来的计算。

结论:一个机会,一个约束与一个反思

以色列与伊朗之间长达12天的战争不仅仅是一次地区冲突。

它是揭示新兴全球权力动态断层的重要时刻。

对中国来说,这是一个提醒,表明没有杠杆的外交无法影响结果,没有信任的伙伴关系是脆弱的,追求全球领导的雄心必须与战略承诺相匹配。

然而,中国并非没有收获。

冲突将美国的注意力重新吸引到中东,或缓解了在印太地区的压力。

它扩展了中国与伊朗进行经济交往的能力。

此外,它让北京重申了反对单边主义,并避免了干预所需的成本。

但是,这些都是战术胜利,而非战略胜利。

此次战争没有重新定义中国在中东的角色,反而澄清了这一角色。

中国是商业伙伴,外交发声者,以及与西方的体系竞争者。

但它还不是,或许永远不会,是该地区一个有重要影响力的安全行为者。

这个角色仍然归美国所拥有,无论其结果如何。

对于阿拉伯海湾国家及其他国家来说,教训是明确的:当导弹飞舞时,不是中国在回应呼叫。

而对于中国,这则信息同样清晰:要实现塑造新全球秩序的雄心,必须愿意果断运用其外交资本,承担审慎的安全风险,并证明其影响力能够在危机时刻塑造结果。

图片源于:mei