18岁的格里芬·伍德森(Gryphon Woodson)周三早晨从安大略州的家出发,驾车一个小时到达洛杉矶市中心,抗议持续进行的联邦移民突袭和特朗普总统向该市部署军队的决定。

作为一名刚刚高中毕业的学生,伍德森带上了护目镜和黑色头巾以遮住脸。这是她的第一次抗议活动。在观看了本周街头混乱的影像后,她想象自己会与成群的热情示威者站在一起。

但是,她到达得太早了。

在上午11点左右,当她站在洛杉矶街的涂鸦覆盖的联邦大楼外时,市中心的街道却显得空荡荡的。几群警察在法院和市政厅附近放松地站着,喝着咖啡和红牛,聊着天,刷着手机。

“我以为这里会有更多人,”伍德森说。“我以为大家会在白天出来。”

到了晚上6:30,情况发生了根本性的变化。洛杉矶的骑警向成百上千的示威者发起冲锋,这些人刚从佩申广场游行至涂鸦遍布的市政厅,警察在此处将一些抗议者撞倒在地,同时警察步队向人群发射橡胶子弹。

“这种突袭、抗议对日常生活有很大破坏——一切都被毁了!”22岁的索尔·巴恩斯(Saul Barnes)这样说,他的家人经营着一家附近的酒店,他正跑着躲避身边一名挥舞警棍的骑警。“谁会想在这样的州工作?”

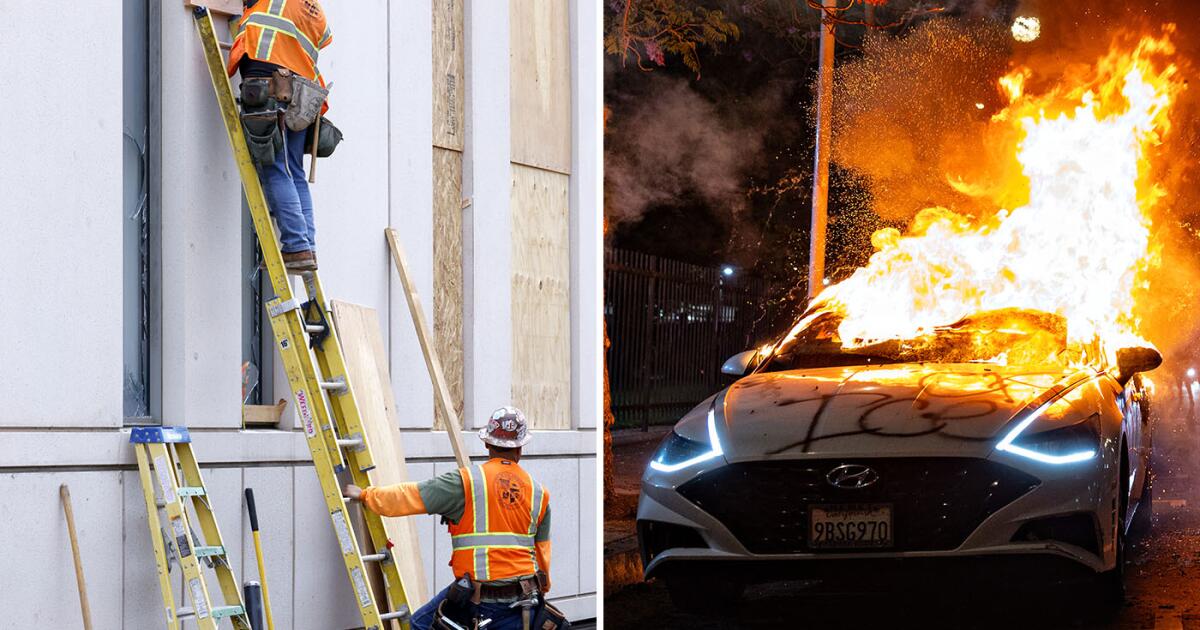

早上的平静与晚上的混乱形成鲜明对比。这是洛杉矶市中心这一周的常态,在特朗普及国防部长皮特·赫格赛斯(Pete Hegseth)的指示下,国民警卫队和现役海军陆战队被部署到该市,面对零星的美国家庭与移民和海关执法局(ICE)进行抗议。

警察与抗议者都表示,这种日夜之间的区别在城市的安静市中心尤为明显,该地区自COVID-19疫情开始以来,经受着历史性的高办公空置率。

这种强烈却孤立的混乱主要发生在市政中心,该中心包括市政厅、洛杉矶警察局总部和多个法院及联邦建筑。在这片只有五百多平方英里的城市中,仅限于几条街道。

在这里,抗议者们焚烧无人驾驶的韦莫(Waymo)车辆,向警察和国民警卫队成员投掷石块和瓶子,并封堵了101号公路。商家遭到入室盗窃,窗户被打碎。诸如“去你妈的ICE”、“去你妈的LAPD”和“去你妈的特朗普”的话语被喷涂在大量建筑物上,包括1928年建成的艺术装饰风格的市政厅。

该市于周二开始实施的晚上8点到早上6点的宵禁,加上许多抗议者呼吁非暴力,似乎在某种程度上缓解了晚上的暴力和财产损失。

特朗普本周称全国第二大城市为“垃圾堆”,需要从所谓的外国入侵者和骚乱者手中拯救出来。他在真相社交网站上写道:“如果我们的部队不进入洛杉矶,这里现在肯定会烧成一片,就像一月火灾摧毁太平洋帕利塞德斯和阿尔塔甸那样。”

但如果特朗普亲自到市中心,或许会感到无聊。

在周三的上午,一名在市政厅外的退役洛杉矶警察局官员表示,白天的情况大多平静,而抗议活动的日程也很规律。

这位没有被授权代表部门发言的官员表示,抗议者们通常在每天的下午1点左右前来。如果他们参与的是组织的抗议——例如吸引数千人的服务工人国际联盟周一在格洛丽亚·莫利纳大公园的集会,或是由信仰领袖主导的周二游行——那么他们通常是和平的,尽管很热闹。

到了下午晚些时候,那个“来挑衅的”人群就会出现。有很多是青少年。

坐在他旁边,抽着雪茄的一名53岁洛杉矶警察把晚间的抗议者称为“疯狂的麦克斯人群:骑着迷你摩托的人,带着面具的人,石头、瓶子和烟火。”

这位出生并长大在东洛杉矶的拉丁裔警官叹了口气说他热爱自己的家乡,“我们和ICE没有关系;我们和突袭没有关系,但我们在这里是因为失序。”

周三下午,62岁的无家可归者服务工作者雷金纳德·惠勒(Reginald Wheeler)表示,他在工作日结束后已经参加了整整一周的抗议,直到情况变得混乱。他提到了1984年嘻哈歌曲《夜间来的怪人》(Freaks Come Out at Night),说“这正是夜幕降临时的氛围。”

“更和平的抗议者往往会离开,”他说。“他们还有晚饭要做。”

亚利桑那州立大学的犯罪学家爱德华·马奎尔(Edward Maguire)表示,“这是在主要抗议期间的一个常见动态,‘犯罪分子’利用骚动——经常是在夜间黑暗中——来在更具意识形态动机的抗议活动附近肆虐。”

马奎尔表示,洛杉矶的挑衅行为似乎因有制服的士兵的存在而加剧,“因为人们强烈地抵制街头有军队这一概念,特别是在这种情况下,显然没有理由。”

加州大学伯克利分校的法律与社会学教授卡尔文·莫里尔(Calvin Morrill)表示,现代抗议大多是非暴力的,并由活动家、工会和社区组织高度组织。

“在正常情况下,大多数民主国家的警察如果认为抗议可能更具暴力性,更具威胁性,他们通常会加强警力。而警察和抗议之间的关系会有一种‘舞蹈’,”莫里尔说。“但在洛杉矶,不是这样的……这是一场由联邦政府构造的表演,旨在戏剧化威胁和恐惧,给那些并不属于当地洛杉矶人、远离真正地方的民众消费。”

尽管特朗普将整个城市描绘成一个无法无天的地方——联邦特工被“无法控制的烦扰者、捣乱者和/或叛乱者袭击”,他在真相社交网站上写道——但整个星期昼夜之间的明显差异持续上演。

周一晚上,在几百人无视联邦大楼附近的驱散命令后,警方开火发射非致命弹药,投掷闪光手雷,抗议者被推入小东京,那里的一些商家和日本美国国家博物馆遭到严重破坏。

周二的日光带来了截然不同的景象:志愿者们在博物馆的外墙上清理涂鸦,该博物馆突显了二战期间日本美国人被大规模囚禁的痛苦教训。

看到社交媒体上 vandalizing 的影像后,西洛杉矶的妈妈和临终关怀志愿者基米科·卡彭特(Kimiko Carpenter)在安纳瓦特木材公司花50美元买了抹布、手套、刮刀和涂鸦 remover 的罐子。她开车到市中心,开始工作。

在白衬衫的肘部擦去脸上的汗水时,卡彭特表示,她没有与博物馆有正式的关系,但她有一半的日本血统,并且在十几岁时在那里做过志愿者。与前面的涂鸦进行斗争,让她 feel like doing tangible 的事情,她只希望在接孩子放学前工作几个小时。

在周二晚上宵禁开始前不久,数百人跟随一群由宗教领袖组成的联盟,从大公园游行至洛杉矶街的爱德华·罗伊巴尔联邦大楼,他们在另一个较有争议的抗议群体面前停下。

宗教领袖们到达后,请求他们的队伍跪下并在大楼的台阶上祷告,国土安全部官员则将椒喷枪对准神职人员,国民警卫队成员则紧张地握着防暴盾牌。

来自麦卡蒂纪念基督教教堂的牧师埃迪·安德森(Rev. Eddie Anderson)和LA Voice的领导人对官员和警卫说:“我们看到你们戴上口罩;你们不需要戴它们。人民聚在一起,是为了提醒你们有一个更高的权力。为了提醒你,洛杉矶人人都是自由的,没人是非法的。”

当时钟指向晚上8点,宗教团体离开了。

只留下十几个人。有人从附近的人行天桥上向警员投掷玻璃瓶。骑警在车流中混乱地穿行,冲撞了一名抗议者。在不到半小时内,洛杉矶警方发射非致命弹药和抗议者的尖叫声再次充斥着市中心。

次日早晨,伍德森再次出现在安静的联邦大楼外,尽管她和其他几位年轻女性的人数比记者还少。

“我今天的计划是发出尽可能多的声音,”她说。“特朗普试图压制我们的声音。ICE想要压制我们的声音。LAPD想要压制我们的声音。我发誓——我拒绝。不管是哪位美国的黑人,我都不想让我的声音再被压制。”

在周三上午11:20,五名穿着迷彩服的国民警卫队成员在大楼前的台阶上排成一列,站在透明的防暴盾牌后面。看到他们后,伍德森将头巾系在脸上,开始来回游行,高喊:“移民不是问题!移民永远不是问题!”

在她身后,披着墨西哥国旗、安静游行的19岁米歇尔·埃尔南德斯(Michelle Hernandez),她是一名生活在东洛杉矶的墨西哥移民的女儿,因ICE突袭而担心家人和朋友的安危。

她轻声说道,却希望“成为那些不能发声的人的声音。”她说,看见拉丁裔警察和联邦特工参与移民打击实在令人心痛,她感觉到“非常心碎,看着自己的同胞背叛自己的同胞。”

当年轻女性们游行时,几名拉丁裔清洁工随意在联邦大楼的台阶上喷洒高压水枪,完全不在意那些武装到牙齿的国民警卫队士兵。

一名67岁,来自东洛杉矶的清洁工表示,他很高兴看到士兵们在他工作了20年的大楼外,因为他认为没有他们,破坏将会更加严重。

洛杉矶大学(UCLA)的东南亚历史教授乔治·达顿(George Dutton)独自站在联邦大楼阶梯前,举着一个写着“这叫宪法,你个F”的标语,在年轻女性们在他身后来回走动。

正在休息时,达顿并不对这里的安静感到惊讶。

“这体现了这一运动的各种悖论——它是一种潮起潮落的运动,”他说。

“我看到士兵们拿着枪,穿着迷彩,这或许会让人产生这样的印象:这是一个战区。”他补充说,“如果你给国家警卫的某个士兵拍个特写镜头,或许真的会给人这样的印象。但如果你拉回镜头,你会看到宏观的图景,而意识到,这完全是被制造出来的。

图片源于:https://www.latimes.com/california/story/2025-06-13/protests-ice-trump-day-night-difference