在喜马拉雅山脉的小王国不丹(人口80万)与强大的邻国中国(人口14亿)之间,存在着一场持续数十年的猫与鼠的游戏。

中国就像是一只随性而残忍的猫,而不丹则是无助而恐惧的小鼠,逐渐被啃噬。

不丹与中国之间的300英里(约480公里)边界并没有正式的协议划定,这让双方的争端变得复杂。

在与中国的14个邻国中,不丹是唯一一个没有任何正式划定边界的国家,这使得部分分析人士称中国的行为为“灰色地带战争”。

中国借由这一边界争端进行民间渗透和军事巡逻,提出领土主张,甚至进行公然的吞并,建造军营乃至整个村落,这些行为在国际上都被视为不丹的领土。

实际上,中国对不丹的争夺并不仅是为了夺取这个小国,而是为了对其更强大的邻国印度施加压力。

通过占领不丹的战略地区,中国希望在所谓的“鸡喉”——连接印度本土与东北部偏远地区的狭长走廊上占据制高点。

不丹的麻烦自1951年开始,那一年,中国吞并了另一个更大的喜马拉雅王国——西藏。

中国接手了西藏对不丹历史上的领土主张,但在这一问题上,北京采取了比西藏佛教政府更积极的策略,甚至一度否认不丹的独立权。

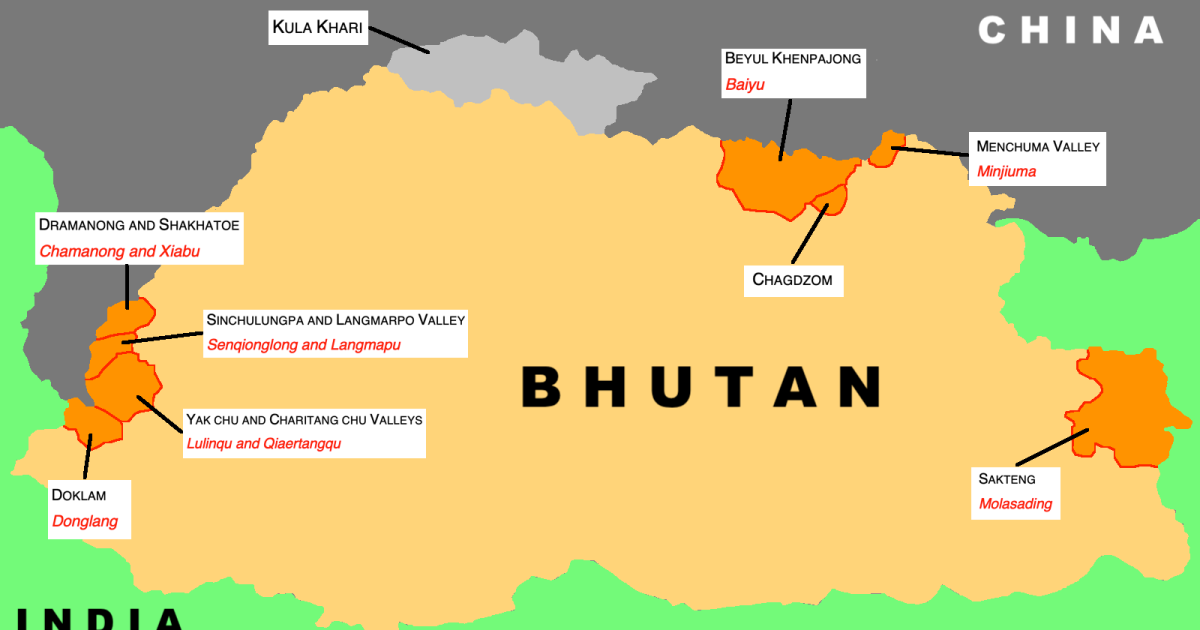

1950年代,中国开始声称不丹的三个特定地区:北部的巴萨姆龙(Pasamlung)和杰卡龙(Jakarlung),以及西部的多克拉姆(Doklam)。

自1980年代起,中国的北部领土主张不断扩大,甚至包括了官方地图在1990年代早期仍将其归为不丹领土的门丘马谷(Menchuma Valley)。

不丹对中国的侵占行为感到警惕,于是在1984年开始与中国进行谈判,希望能彻底解决边界问题。

然而经过四十多年的谈判,双方仍未达成协议。

这或许是中国采取的双管齐下的策略:一方面温和地(且缓慢地)进行外交交涉,另一方面加大对不丹的地面压力。

1988年,中国控制了多克拉姆的大部分地区,该地区是1913年由西藏第13任达赖喇嘛划归不丹的。

尽管面积不大(34平方英里,约89平方公里,约为华盛顿特区面积的一半),但这是中国在不丹领土上最具争议的位置。

控制多克拉姆高地,尤其是其南侧的宗佩里(Zompelri),将为中国在未来与印度的冲突中提供重要的地理优势。

尽管在1990年和1996年,不丹在印度的压力下拒绝了中国提出的“两全其美”的“方案”,但双方最终在1998年签署了一项和平与安宁协议,以维持稳定和尊重现状。

然而,这并没有阻止中国的侵占行为。

2000年以后,北京采取了六个步骤,逐步增强其在不丹的存在,最终意图是占领多克拉姆。

首先,向不丹的争议区域引入当地的藏族牧民,以占用当地牧民的放牧地。

接着,在争议区域建立这些牧民的栖息地,随后进行军事巡逻以保护牧民,建设军事哨所以驻扎士兵。

接下来,修建道路连接这些军事哨所与西藏。

最后,在争议区域内建立永久性定居点。

通过这些战术,北京成功占领了不丹北部的门丘马谷。

不丹没有进行抵抗,甚至于2006年时进一步向中国妥协,放弃了其对库拉卡里(Kula Khari)的领土主张,称先前的主张属于“制图错误”。

自2016年起,中国开始在不丹内部建立小规模的定居点,这些定居点数量和规模逐步扩大。

根据2024年的一份报告,这些村庄和定居点已增至19个村庄和3个定居点,共计约750个住宅区,能够容纳近7000人。

其中8个定居点位于多克拉姆,14个位于东北部,许多定居点建于高海拔地区,最高的门丘马位于4670米(约15300英尺),比美国加州内华达山脉的最高点还要高。

2020年,中国进一步施加压力,声称对不丹东部的萨克腾(Sakteng)提出主张,虽然这一主张并未通过实际入侵或占领来支持,但增加了对不丹政府的压力。

经过多年的延误,中国与不丹在2021年达成了一项三步走路线图,以加快边界谈判的进程。

尽管如此,中国仍在不断扩大和建设其定居点。

不丹得处于两难境地,既无法抵抗中国的侵占,又无法违背与印度的协议。

2007年,不丹与印度签署的条约规定,双方“不得允许在彼此的领土上进行损害对方国家安全与利益的活动。”

简单来说:如果不丹将多克拉姆拱手让给中国,那势必会引发战争。

多次示威表明,印度对此事绝不姑息。

2013年,当不丹与中国的关系出现升温时,印度暂停了对不丹的燃气和煤油补贴,表达其不满。

2017年,当中国试图向宗佩里扩路时,印度出动军队进入不丹阻止建设。

经过72天的对峙,双方军队均撤回。

不丹在此事上含糊其辞,未明确说明是否邀请了印度军队,这反映出其微妙的平衡。

在这种情况下,由于中国占据小邻国的成本较低,其可能将继续维持这种双重策略:保持友好外交的外表,逐步加大地面压力。

最终目标依然是让不丹正式放弃多克拉姆,然而不丹与印度之间的条约却禁止其在没有印度同意的情况下这样做。

而这几乎是不可能的。

不丹的军队人数为8000,与人员超过255万的中国人民解放军相比,力量悬殊,后者是全球第三大雇主,仅次于印度和美国的军队,而刚好超过沃尔玛。

倚仗印度获得更积极的军事支持也风险重重,可能引发各方都希望避免的地区战争。

在看不到解决方案的情况下,中国的压力持续增长,而不丹的选择也在减少。

在这样的背景下,若达成协议,几乎可以肯定无法再包括中国归还不丹东北部的所有领土,因为这些地区如今已经建立了永久性定居点。

可能的交易材料仅仅是中国声称但尚未永久定居的区域,如上兰卡坡(Upper Langmarpo)、查里塘楚(Charitang chu)、雅克楚(Yak chu)和查戈宗(Chagdzom),总面积约为166平方英里(约430平方公里)。

拖延边界协议的时间越长,不丹可能失去的地方就越多。

然而,它几乎没有其他选择,只能心存不满地忍受这种侵占。

中国在不丹的“灰色地带战争”并非没有前例。

这种策略与其在南海岛屿和珊瑚礁上的行为有些相似。

对于那些居住在俄罗斯占领的南奥塞梯附近的格鲁吉亚的居民而言,这听起来也许并不陌生,他们的领土同样在逐步被迫“边界化”。

最著名的逐步吞并的例子或许就是以色列在被占领的西岸建立的犹太定居点,这些定居点的兴建和扩张均违反国际法。

在日益混乱的世界中,“边界化”或许会成为强国支配较小邻国的越来越常见的手段。

这引发了一个问题:在你的国家中,你是猫还是鼠?

图片源于:https://bigthink.com/strange-maps/india-bhutan-border/