近年来,中国智能手机市场发生了剧烈变化,本土品牌迅速崛起,逐渐蚕食了苹果和三星等外资巨头的市场份额。这一变化的背后,有着经济、政治和文化等多重因素的推动,越来越明显的是,中国消费者开始倾向于选择本土品牌而非国际品牌。

这一趋势自新关税和贸易紧张局势实施以来,变得尤为明显。

根据最新数据显示,过去一年中,外国智能手机在中国的销量几乎下降了50%。苹果曾经在中国市场占据主导地位,但如今已经滑落到第五位,被Vivo、Oppo、小米和华为等中国品牌超越。苹果在中国的市场份额已降至仅14.1%,与两年前的市场领先地位相比,发生了戏剧性的变化。

虽然苹果依然在努力保持一定的市场份额,但其下降的趋势不容忽视。为应对这一局面,苹果不得不采取异常的策略——在iPhone发布还不到一年的情况下提供折扣,这与其一贯的高端定价策略大相径庭。

与苹果的境况类似,三星的下滑也显而易见。2013年,三星在中国市场的份额接近20%,而到2023年,其市场份额仅剩0.8%。这样的持续衰退使得这家韩国科技巨头从一度的主要参与者沦为中国市场上的边缘品牌。尽管三星试图通过推出专为中国市场设计的Galaxy C系列来改进其战略,但其重新夺回市场份额的机会却显得渺茫。

三星的下降轨迹与苹果相似,但其受挫的速度更快。与苹果还有一定的品牌忠诚度不同,三星似乎完全失去了在中国市场的立足点。

消费者习惯的转变使本土品牌兴起,反映了中国消费者行为的深刻变化。越来越多的中国消费者选择本土品牌,背后是日益增长的民族自豪感和支持本土企业的愿望。这种转变不仅仅是出于对产品性能或价格的考虑,更是出于对在地缘政治和贸易战日益紧张的背景下支持中国品牌的情感认同。

2022年,中国政府推出了针对价格低于6000元(约830欧元)的智能手机的补贴政策,这与许多本土品牌的定价恰到好处。这一措施使得中国制造商在竞争中显得更加具有优势。

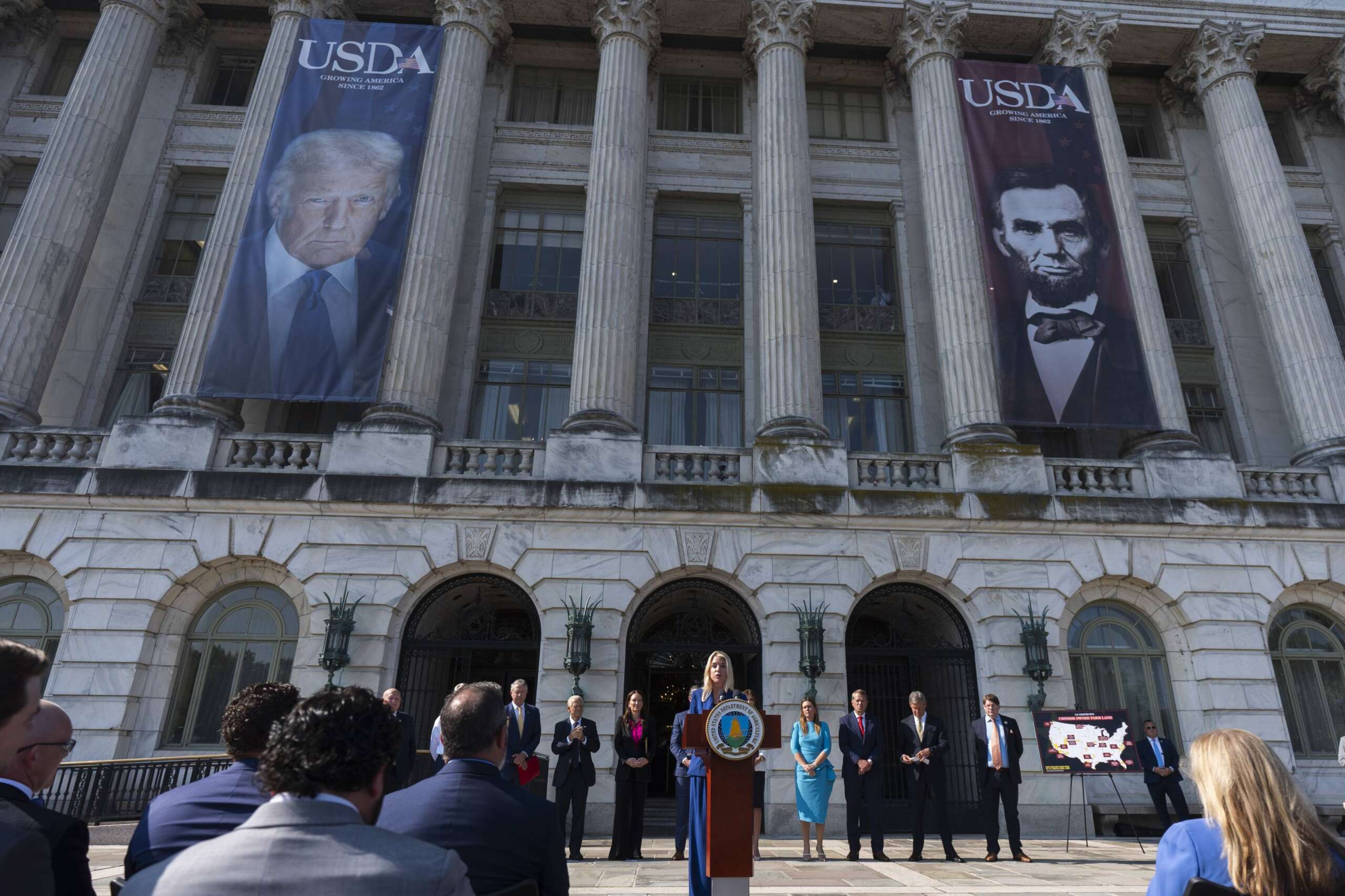

与美国的贸易战加剧,特朗普政府施加的关税以及更广泛的技术紧张局势进一步加深了这种民族主义情绪。因此,许多中国消费者现在对外国产品,尤其是苹果和三星等品牌的认知变得更加谨慎。

华为的复苏也正好体现了中国推动技术自给自足的努力。尽管受到美国的严厉制裁,华为成功地在中国市场上重新站稳了脚跟,开发出自己的产品生态系统,从智能手机到操作系统,有效地规避了西方科技公司的依赖。

华为的回归彰显了本土创新和政府支持的力量,现在它已成为苹果和三星在中高端市场的有力竞争者。华为采取自力更生的战略,并因此获得了回报,越来越多的中国消费者将其视为值得信赖的品牌。

对于苹果和三星而言,当前在中国面临的挑战不仅仅是恢复市场份额。更深层次的问题在于,如何调整他们的商业模式以适应一个对于外国品牌来说,变成负担而非资产的市场。价格调整、与本土运营商的合作及更灵活的市场策略,将对这两家公司在中国的竞争力至关重要。

它们的成功将取决于能否以与中国消费者的民族自豪感、本土价值观和不断变化的消费习惯相契合的方式来建立联系。如果没有明确的战略来解决这些问题,这两个品牌的中国市场主导地位可能会持续下滑。

随着中国不断彰显其科技实力,本土品牌逐渐走向台前。弃用苹果和三星的现象不仅仅是一个短期趋势,而是由经济、政治和文化因素驱动的长期变化。全球科技巨头在努力维持自己在中国的影响力时,本土公司却蒸蒸日上,赢得了中国消费者的青睐。

这一持续的变革提醒我们,市场如何会因消费价值观和地缘政治紧张的变化而迅速变化。问题是,苹果、三星及其他全球品牌将如何调整以适应这一新现实,还是说它们在这个世界最大、最具影响力的市场中会变得无足轻重?只有时间会给出答案。

图片源于:glassalmanac