在20世纪初,珀西瓦尔·洛威尔曾写道:“火星可以被某种生物所居住是毋庸置疑的,但这些生物可能是什么则不确定。”这种理论在当时被广泛接受,许多人相信火星是一颗适合生命存在的行星。

洛威尔甚至进一步提出,火星上存在由超智能生物设计和建造的运河,运河将水从极区输送到赤道。然而,随着科学发展的进程,越来越多的天文学家对这些理论持怀疑态度。

尽管如此,公认的关于火星作为地球的寒冷与干旱的近亲的看法在1960年代仍然盛行。1953年,温尔赫尔·冯·布劳恩出版了一本名为《火星计划》的开创性著作,详细描述了如何将人类送上红色星球的计划。

书中核心是设计一系列巨大的带翼滑翔机,让宇航员能够在当时认为密度约为地球一半的火星大气中着陆。

那个时期,火星的现代地图依然依赖于早期望远镜观测的数据,如洛威尔的24英寸折射望远镜到帕洛玛山200英寸巨型反射望远镜。即便是后者,所展示的也只是一个模糊的红色星球,影像模糊不清。

在20世纪中期,关于火星的理解仍然充满了直觉和想象,而非事实。1965年7月14日,一个小型航天器以6118英里(9846公里)的距离飞过火星,这一事件彻底改变了人类对火星的看法。

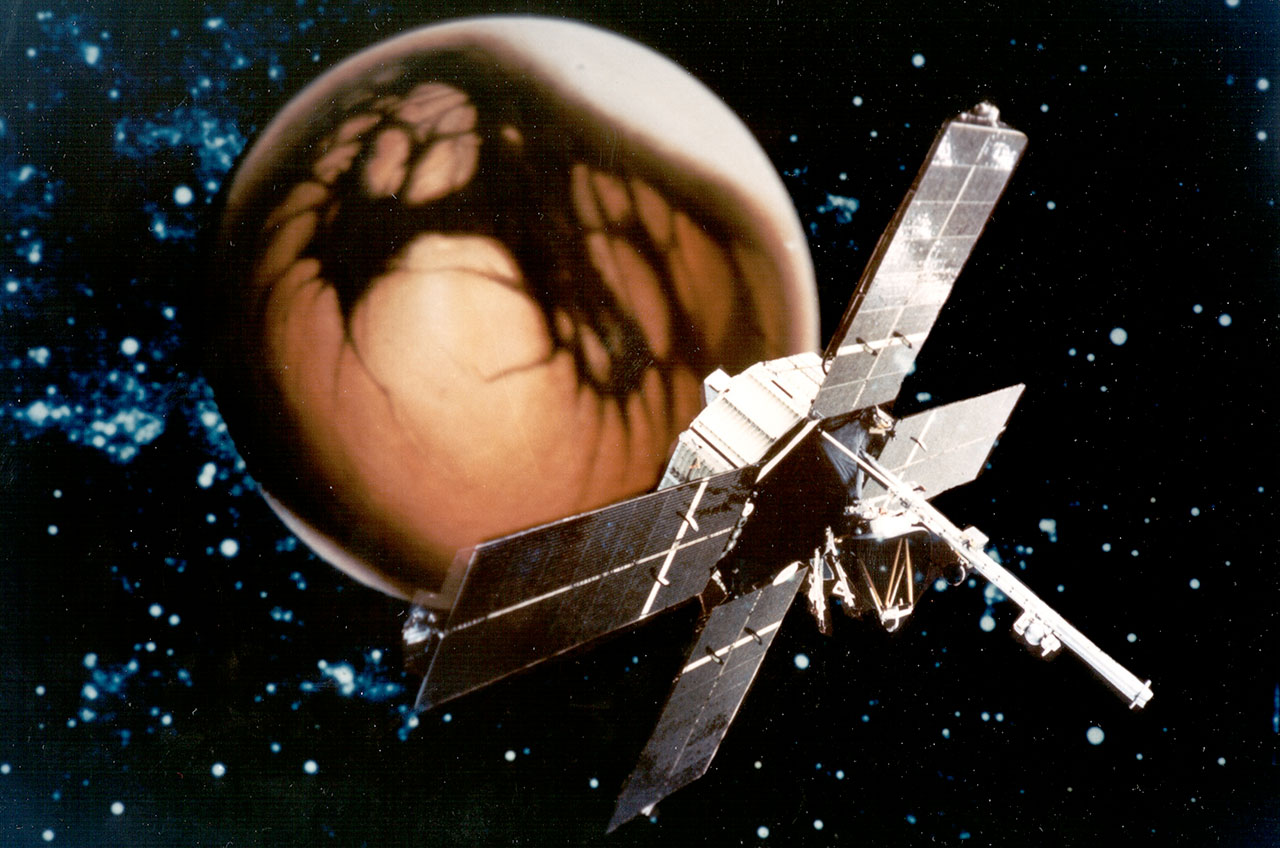

在这次飞过火星的任务中,马里纳号4号探测器传回了22张低分辨率的电视图像,彻底摧毁了洛威尔和埃德加·赖斯·巴勒斯等科幻作家对火星的美好幻想。

当时,马里纳3号和马里纳4号的首次行星任务是由加州理工学院(Caltech)和其所属的NASA喷气推进实验室(JPL)的一组先驱科学家策划和执行的。

NASA作为一个全新的机构,当时的火星飞越计划正处于策划阶段,但核心科学团队在加州理工学院已经团结合作多年,其中包括后来的JPL第五任主任布鲁斯·穆雷。

马里纳火星团队中的其他教授有地质学教授罗伯特·夏普和杰瑞·诺伊格鲍尔,以及物理学教授罗伯特·莱顿和维克托·内赫尔。

尽管团队成员的智力颇为雄厚,但按照今天的标准,该项目实际上是一场未知的冒险。加州理工学院和JPL的团队几乎没有航天飞行的经验可供借鉴,彼时只有一次成功的飞越——1962年马里纳2号对金星的探测。

当时还没有深空网络来跟踪和指挥航天器,而飞往火星的旅程几乎是两倍于前往金星的距离,大约为3.25亿英里(5.23亿公里)。在那个航天器技术尚处于初步发展阶段的时期,大多数任务总是未能实现目标。

让人惊讶的是,马里纳号4号的最初设计与刚刚返回金星的马里纳2号类似,竟没有配备摄像头。对此,罗伯特·莱顿提出了异议,认为通过图像可以获取大量有价值的数据。

在视觉天文学方面,莱顿积累了丰富的经验,他并不想错过近距离观察火星的机会。更重要的是,他明白这一任务的人文意义:图像可以将行星科学与公众联系在一起。

马里纳4号有一个双胞胎——马里纳3号,后者于1964年11月5日发射。蒙着保护罩的马里纳3号顺利脱离大气层,但由于保护罩卡住,航天器无法收集太阳能,几小时后失去动力,漂流进入日心轨道。

经过匆忙修复,马里纳4号于1964年11月28日发射,配备了重新设计的保护罩。探测器按计划展开,开始了漫长的火星之旅。但与此同时,更多的戏剧也在上演:这台低端的导航系统使用光电元件,旨在跟踪明亮的恒星天狼星,却因其他相似亮度的星星和探测器展开时释放的灰尘和油漆颗粒而迷失方向。最终,跟踪器找到了天狼星,航程没有遇到意外,顺利进行。

这种星追踪技术连同载有各种仪器的扫描平台和其他设计特性,成为未来几十年行星探测任务的核心。

七个多月后,火星进入了马里纳号4号的瞄准镜。在1965年7月14日,马里纳号的科学仪器开始激活,包含测量磁场的磁力计、测量辐射的盖革计数器、宇宙射线望远镜、宇宙尘埃探测器和电视摄像头。

这一摄像头的设计曾引发千头万绪。当时的电视摄像头采用脆弱的玻璃管,连同其伴随的电子设备,尺寸略小于洗碗机。虽然并没有可用于太空的电视成像器,但莱顿的团队花费无数时间成功研发出一种低分辨率、慢扫描的真空管——一台能够抵御发射和太空恶劣温度变化的坚固照相望远镜。

在科学设备投入工作后仅几个小时,电视摄像头就开始获取图像。约九小时后,当航天器驶离火星时,机载磁带录音机启动,开始回放并将原始图像传输到地球。

这些图像无疑是惊人的。第一批图像于7月15日午夜稍过时送至JPL,起初以数字打印格式展示,必须转化为黑白图像。成像团队迫不及待,他们将编号的纸张剪成条状,然后将其粘贴到背板上,玩起了“数字绘画”的游戏。

一旦计算机处理的黑白照片到达尽管模糊、含糊,不准确的光谱和其他测量数据也难以证实,但这些综合数据迅速改写了我们对红色星球真实性质的认知。

短短几小时内,火星从洛威尔的梦境中沉沦的严酷现实。通过快速计算,研究结果表明——火星是一颗寒冷的沙漠世界,那些仍然坚信洛威尔关于火星帝国愿景的人不得不承认失败。

这个星球惨遭巨大的陨石撞击,成为一片空荡荡的平原,最终的致命一击在飞越之后不久发生,当马里纳号向火星大气层边缘发送电波信号时,得出的大气密度实际上是地球的千分之一。

对于那些梦想家来说,1965年这一天标志着火星的消亡。

但对于加州理工学院团队而言,欣赏马里纳号4号快-paced图片的情绪却是一种胜利。继金星的真实面貌被揭示后,那颗曾被认为是潮湿沼泽的星球经过重重考验,成为一个异常炎热、极高压力的地狱,而火星看起来几乎是“欢迎”的。

这次任务中增加电视摄像头的决定为该任务增添了人性化的色彩,超越了原始数据,将第四颗行星带入全世界的家中。

在讨论这项任务时,莱顿曾提到几年前收获的一封感人的信件,发件人是一个牛奶配送员。信中写道:“我离你的世界不太近,但我非常欣赏你们所做的事情。继续努力。”

莱顿略带腼腆地说:“来自牛奶配送员的一封信…我觉得这很不错。”

在经过火星的旅行后,马里纳号4号与JPL保持间歇性的通信,并在接下来的两年中返回有关星际环境的数据。到1967年年底,这艘航天器已经遭受了近100次微小陨石冲击,并且燃料耗尽。任务正式于12月21日结束。

图片源于:space