2024年8月28日,中华人民共和国宣布结束其国际收养政策,世界的一个小角落为之停滞。

全球的华裔跨国被收养者们,对于这一消息感到震惊、解脱、悲伤以及困惑。

一些人曾希望有朝一日能从中国收养孩子,而另一些人则对自己的收养文件的潜在不确定性感到忧虑。

中国的国际收养项目始于1992年通过的《收养法》,而这一法案又源于国家对于人口过多的担忧。

这种情况在1979年实施的独生子女政策中尤为明显,该政策限制了许多家庭只能有一个孩子。

在这32年中,约有16万名中国儿童被收养到全球各地。

我就是其中之一。

现在,我们正在成长:大学毕业,迁居他国,建立自己的家庭。

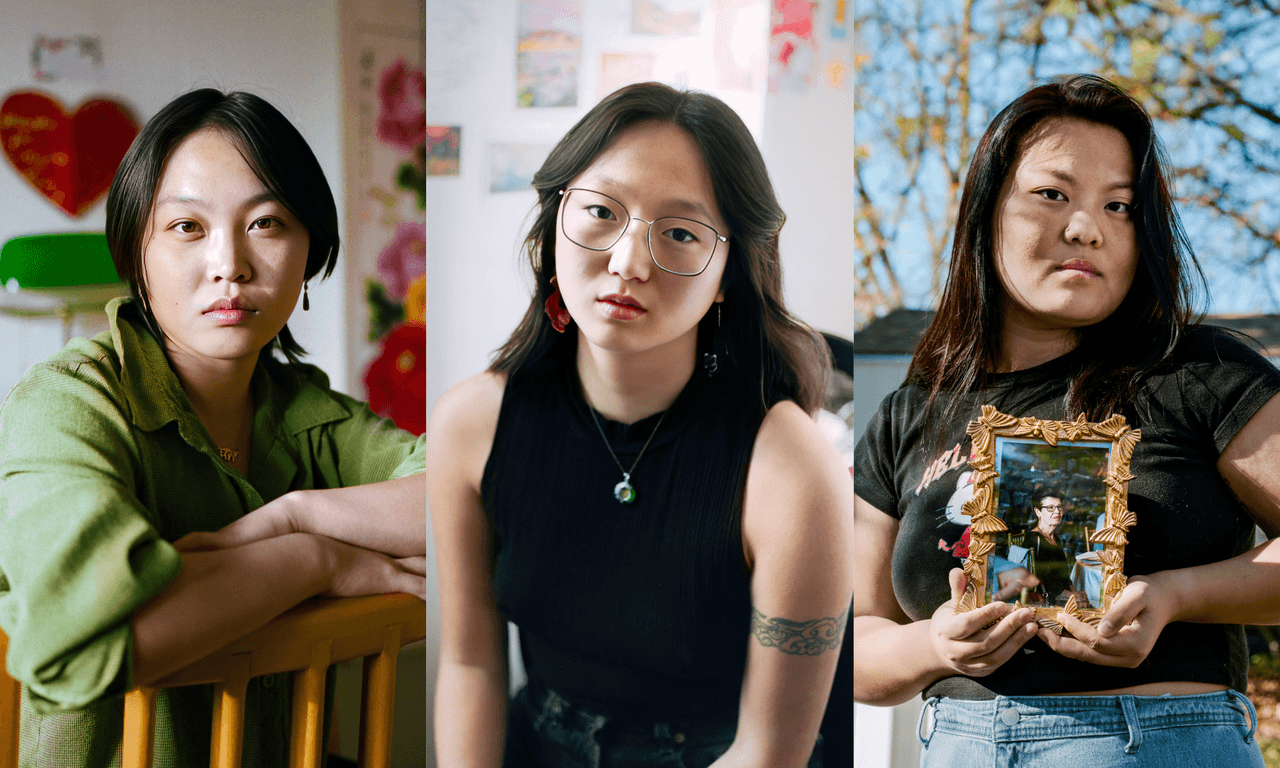

我的项目《32年后:华裔跨国收养的遗产》旨在通过记录这一时期的个体以及他们对自身位置的思考,讲述尽可能多的我们的故事。

在过去的一年中,我采访并拍摄了在美国和英国的华裔跨国被收养者。

我倾听了他们的挣扎与韧性,悲伤与重聚,以及对于失去的过去与自我认同的探索。

他们的慷慨与脆弱成为我不断回归的力量源泉。

每一种身份都有其独特事件与共享特征来定义华裔跨国被收养者的经验。

许多跨国被收养者由白人家庭抚养,并生活在以白人为主的社区中,与文化相隔离。

这些家庭通常缺乏文化意识、工具或愿望来满足被收养孩子的需求。

然而,他们具备了国际收养所需的经济、教育和生活方式条件。

华裔被收养者的父母往往比同龄人的父母年长,造成代际、文化和情感上的鸿沟,而一些人仍在努力弥补这一差距。

“走出迷雾”是被收养者社区中常用的一个术语,描述了对收养这一制度存在于更广泛的殖民化、权力与利润体系中的认识,而非仅仅是爱与拯救的行为。

通过这一经历,被收养者重新寻找并理解彼此,这种共同的连接帮助我们自主定义作为这一群体的一部分的意义。

在许多方面,作为华裔跨国被收养者,感觉就像属于一个代际群体。

我们共同经历了后911时代的美国、2008年经济衰退、COVID-19大流行及随之而来的仇华言论和仇恨犯罪。

华裔跨国被收养者与这一政策时代有着不可分割的联系。

尽管如此,作为华裔跨国被收养者,没有一种正确的方式来存在或感受。

我们的经历是复杂而流动的,常常受到养父母的开放程度或刚性影响。

对其做出回应的选择以及如何做是重要且个人化的,但这并不是永久的。

若没有那些完全与收养话语失去联系的人、批判它的人,以及那些选择不参与而感到平静的人,华裔被收养者的全面呈现将是不完整的。

与此同时,我也庆祝我们如何超越这些限制。

我们的身份是多面和交叉的,而收养只是其中一个关键但微小的部分。

我们是创造者、研究者、工程师和教师。

我们的形成受到许多因素的影响:种族、性别、性取向、阶级、语言和地理。

我们承载着快乐、抱负与矛盾;我们形成社区,挑战期望,创造出完全属于我们自己的生活。

自政策于9月结束以来,围绕收养、身份与合法性的问题显得愈发紧迫。

美国的移民和国籍问题在特朗普总统的第二个任期内达到了新的高度。

大多数在美国的华裔被收养者由于2000年的《被收养者公民法》已经自动获得国籍,但仍有几千名跨国被收养者面临潜在被驱逐的风险,他们被迫返回没有已知家庭、无法说语言且无法自给自足的国家。

甚至许多拥有国籍的人也感到不安,已申请额外的国籍证明以核实他们的身份。

融入更广泛的亚裔美国人太平洋岛民(AAPI)群体从未对许多华裔被收养者来说是简单的事情。

这些被收养者往往在以白人环境为主的地方长大,虽然与文化根源疏离,却仍然遭遇作为亚裔的种族歧视,甚至在与自己家庭的互动中也是如此。

在AAPI话语中,我们并不总是显而易见,但我们在其斗争、抱负和韧性中共同分享。

我们的故事是亚裔美国人叙事的一部分,即使我们仍在寻找我们故事的方向。

华裔被收养者Leah Reso,24岁,出生于江西省德昌县。

“在成长的过程中,我总是害怕我的父母会早逝。

我父亲自我上三年级时心脏瓣膜破裂后经历了无数次手术,而我母亲在我大学毕业的三天前死于四期肺癌。

那种感觉就像是另一种子弹击中了我的心。

我再也不能在我长大的房子里唤她的名字并听到回应,但我会记住她,并继续在余生中爱她。”

华裔被收养者Brenna Mathers,23岁,出生于江西省丰城市。

“2019年,我的父母选择为我申请国籍证明,部分是出于特朗普的第一任期的考虑。

我记得那时我必须去州议会大楼‘宣誓’,尽管我已经是自然公民并拥有护照好几年。

我当时还是未成年人,所以这一切都是在私下进行的,但我记得当天有许多同龄的被收养者也在那。”

“我在高中做了一个23andMe的DNA测试,非常幸运地找到了在美国的亲生妹妹!

与她和她的家人亲自见面是我作为被收养者生命中最棒、最具形成性的时刻之一。

她的非亲生姐妹也被收养自中国,并在多年前通过23andMe发现了自己亲生的姐妹。

我们四个人现在都住在东海岸,能够聚在一起是我生命中最超现实的时刻之一。”

华裔被收养者Sarah Wolfe,19岁,出生于广西桂平。

“尽管收养是我人生故事中的一个巨大部分,依然无法完整描绘我自己。

我通过草图、金属工艺、羽毛球、舞狮、合唱团、木工和绘画等追求学到了很多关于自己的事,我现在感到很舒服去探索并表达我的文化身份。”

华裔被收养者E. Feng,22岁,出生于江西省丰城市。

“我一开始并没有认真思考[收养],因为我集中精力恢复失去的中国文化认同,想要以一种他人无法看出我是被收养者的方式成为华人,或者甚至亚裔美国人。

在做很多关于韩国收养的研究后,我感到对我亲生母亲的同情大增。

我逐渐意识到,我内心的苦涩有些源于我对母亲缺失的巨大渴望。”

华裔被收养者Zhao Gu Gammage,21岁,出生于甘肃省武威市。

“当我回到我来自的城市和孤儿院时,我告诉人们,我是在2004年从这里被收养的。

孤儿院的工作人员问我,‘我为什么想学中文?是我父母强迫我学的吗?’在那时我很紧张,但我用一口颤抖的中文告诉他们,‘我开始又学中文是因为我想回来这里跟你们说话。’”

图片源于:teenvogue