图片源于:https://www.nature.com/articles/s41599-025-05107-0

中国中央政府意识到大数据技术将为未来带来颠覆性变革。

2015年发布的《促进大数据发展行动纲要》明确表明,政府在中国试图为大数据技术及其应用奠定基础。

尽管政府自上而下的推动初见成效,但大数据技术的发展依然受到一些制约因素的影响,例如法律和法规滞后、规划缺乏一体化、开放和数据共享不足等。

因此,推行大数据发展的措施在一定程度上效果不佳。

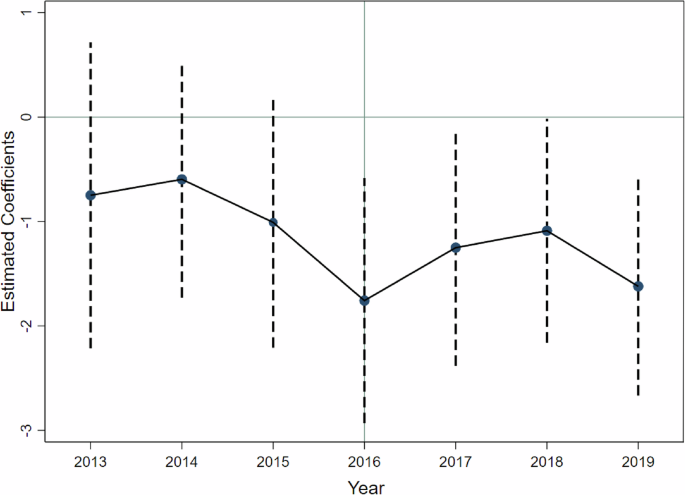

为了解决这些制约因素,中央政府于2016年决定选择一些地区进行大数据技术及应用的试点,确保全国范围内的均衡发展。

国家综合大数据试点区域正式启动。

位于这些区域的地方政府获得了特殊的行政权力,以减少开发大数据技术及其应用的约束。

包括珠江三角洲、北京、天津、河北、上海、重庆、河南、内蒙古、贵州和沈阳在内的八个地区启动了多个重大方面的试点工作,如大数据系统创新、公共数据的开放与共享、大数据的应用与推进、数据要素的流通、数据中心的集成与利用以及国际大数据合作,旨在促进大数据技术的区域发展。

与其他地区相比,这些地区通过试点政策建立了大数据技术的综合发展体系,使其在数据获取、整合、分析、应用、流通和协作等方面具有显著优势。

这使得数据挖掘更加有效,促进了数据应用的更深层次和广泛性。

对于企业洗绿现象的研究,首先要解答两个基本问题:企业为什么会洗绿?洗绿的本质是什么?

当企业环境治理的会计收益不足以弥补会计成本时,企业管理层在短期财务业绩的压力下,往往会选择洗绿,从而导致环境绩效的下降。

如果企业环境治理变得更加可及和经济,那么企业更有可能改善其环境治理绩效,减轻洗绿的动机。

本质上,洗绿是对公司环境信息的扭曲、夸大或隐瞒。

当虚假、夸大或隐瞒信息变得困难时,企业洗绿行为的发生就相对变得更加困难。

因此,大数据技术的区域发展对企业洗绿的影响依赖于大数据是否提升了企业的环境绩效,并减轻了企业与利益相关者之间的环境信息不对称。

基于此,我们提出了以下假设:

H10:大数据显著抑制企业洗绿;

H11:大数据显著驱动企业洗绿。

在传统的生产模式中,企业环境治理活动通常是高不确定性、高支出和长周期的特征。

这些特征使得环境治理活动的回报难以覆盖投资成本,从而削弱了企业履行环境责任的努力。

然而,在可持续生产模式下,环境表现不佳的企业面临着声誉压力,例如负面的公众认知和社会排斥、监管机构的巨额罚款以及金融机构更严格的信用要求。

因此,这些企业高度倾向于采用低成本的洗绿策略,试图美化不良的环境绩效,为自己塑造一个虚假的环保形象。

大数据技术的发展使企业更容易且成本更低地改善环境绩效,从而减弱了洗绿的动机。

一方面,大数据使企业采用以数据为驱动的模式来减少生产过程中污染物排放变得更加容易且低成本。

大数据提供对资源输入和污染物排放的实时动态监测。

企业通过环境数据分析和频繁反馈及时调整生产策略,优化资源供应、需求与污染物排放之间的平衡。

这种方法减少了资源浪费和污染物排放。

数据共享使企业及其供应链合作伙伴建立密切合作关系,致力于环境治理,从而促进了从采购到仓储、物流等全过程对能耗与碳排放的准确测量和动态控制。

这种以数据驱动的绿色协作控制模式增强了企业环境治理的效率,同时促进了整个供应链网络的环境绩效优化。

此外,大数据整合来自各个来源的环境污染数据,明确了污染的来源和扩散渠道,及时警示污染事件,并促使企业制定协作进行环境污染预防和控制的策略。

另一方面,大数据还增强了企业的绿色创新能力。

大数据使企业更容易、更便宜地获取和分析大量消费者数据,进而使公司更准确地预测消费者的绿色偏好,使研发的方向更能符合消费者意愿,减少绿色创新过程中的试错成本。

大数据还打破了传统空间的限制,使企业与消费者、供应商、大学和学术机构之间建立更紧密的联系。

大数据为知识和信息的交流、资源共享和研发合作提供了高效的平台,促进了绿色研发过程的加速,同时推动了绿色技术的传播和使用。

根据以上分析,我们形成第二个假设:

H2:大数据显著提升企业环境绩效,从而抑制企业洗绿行为。

在传统的商业环境下,企业环境治理往往是一个次要功能,环境信息通常隐藏在大量的主要商业信息中。

这些信息常常是断续的、混乱的和多样的。

与此同时,缺乏标准化的环境信息披露规范和法规,给予管理层在何种程度上披露信息上相当大的自由裁量权。

利益相关者在收集环境信息时面临多重挑战,如搜索范围狭窄、结果模糊、成本高昂,这些挑战使得其难以准确评估企业是否履行了其环境责任。

因此,信息不对称为企业洗绿行为提供了肥沃的土壤。

大数据技术的发展减轻了企业与利益相关者之间的信息不对称,从而增强了环境信息披露的完整性和可靠性。

首先,大数据提高了企业处理环境信息的能力。

大数据在生产到销售的整个过程中捕获大量信息,利用数据聚合、分层分类和多维分析等技术对其进行了标准化和处理,使企业能够集成和使用多样化的数据形式。

这使得企业不再依赖经验和主观判断来处理环境信息,而是将其转化为全面且可验证的信息。

其次,大数据增强了公司内部不同部门之间的信息和沟通流动,从而降低了管理层操纵环境信息的可能性。

数据网络使董事会、员工和其他内部利益相关者都能够访问多样化的环境数据。

因此,在公司内部阻止环境信息的扭曲和隐瞒的可能性更大,此外也使得在环境决策中的管理裁量权降低,变得更加有效。

最后,在大数据环境下,企业向外部利益相关者发布的环境信息量激增。

环境信息披露变得更加多样化,无论是内容、形式还是通过沟通渠道和工具上的多样性都大大提升。

这些利益相关者可以通过低成本和多样化的渠道更轻松地获取企业的环境信息进行验证。

借助大数据,利益相关者能够精确、有效地判断企业是否满足其环境义务。

例如,大数据能够对企业自愿披露的环境指标和政府监管机构报告的数据的一致性进行验证。

此外,它还便于企业环境绩效与行业基准之间的比较分析,从而识别出可能表明环境实践中存在异常或差异的显著偏差。

此外,大数据促使社会媒体报道和消费者反馈的信息收集与整合,从而提供了对大众对公司环境行为的多样化看法的实时洞察。

因此,大数据使外部利益相关者能够识别潜在的企业洗绿行为。

基于以上分析,我们形成第三个假设:

H3:大数据显著减轻企业和利益相关者之间的信息不对称,从而抑制企业洗绿行为。