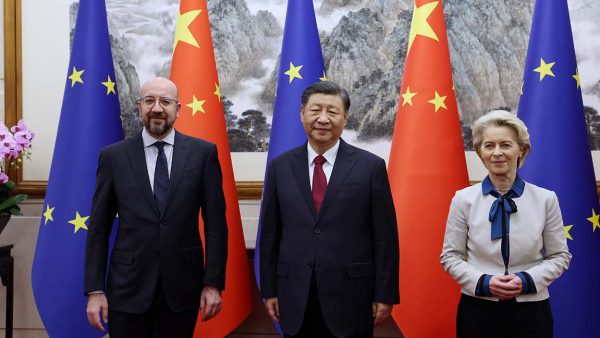

图片源于:https://thediplomat.com/2025/06/europe-must-beware-of-potential-risks-in-the-china-us-strategic-competition/

欧盟必须面对一个严峻的事实:华盛顿和北京日益变化的政策对它们作为持久战略伙伴的可靠性提出了质疑。

随着中美紧张关系的升级——从关税到技术限制——欧洲发现自己在一场考验经济务实性和地缘政治对齐的竞争中愈加纠缠。

在这种背景下,欧盟试图深化与中国的关系,希望以此来平衡美国的可预测性,最终可能适得其反,削弱欧洲的战略自主性,加深跨大西洋的裂痕。

特朗普政府提出的对欧洲进口的50%关税,虽然从未实施,但凸显了欧盟在中美竞争中的脆弱性。

这种脆弱感因欧盟与中国在2024年的3243亿美元贸易逆差而加剧,欧洲从中国进口的化学品、机械、车辆、能源和制成品远超其向中国的出口。

这种状况使得中国的有针对性的采购战略能够在欧盟内部辩论中施加影响,扩大欧洲内部以及跨大西洋的分歧。

更复杂的是,欧盟在能够施加影响的事务上缺乏统一的战略。

例如,在战略贸易法的执行上,表现得非常分散。

尽管美国积极实施新疆维吾尔族强迫劳动预防法(UFLPA),阻止来自144家中国公司的进口,但这些商品仍然在欧洲不受限制地流入。

尽管欧盟随后推出了自己的强迫劳动立法,数年的监管宽松削弱了集体努力,给中国公司提供了一个进入全球供应链的旁路——以牺牲共享价值和战略一致性为代价。

能源政策也讲述了相似的故事。

尽管美国在支持乌克兰和制裁俄罗斯方面表现出领导力,欧洲对俄罗斯能源的依赖仍然顽固地存在。

例如,2024年法国成为欧洲对俄罗斯液化天然气的最大进口国,而德国则继续通过第三国港口获得俄罗斯的供应。

这些行为不仅稀释了西方对莫斯科的压力,还助长了中俄经济协调的深化。

人民币在中俄贸易中越来越多地作为主要结算货币,这显然与美国和欧盟的利益相悖。

在这些分歧中,中国善于利用商业激励来获得政治影响力。

当时任德国总理奥拉夫·肖尔茨在2022年访问北京时,他确保了一项价值170亿美元的140架空客飞机的交易,呼应了特朗普政府下中国曾承诺向美国采购价值370亿美元的300架波音飞机的未实现承诺。

这些象征性采购凸显了北京如何通过经济外交利用跨大西洋盟友之间的分歧,延缓统一的政策响应。

然而,中国的战略智慧不仅体现在通过经济手段影响外交政策。

中国的经济方式是结构化的、长期的和国家主导的。

像电动汽车这样的行业揭示了北京如何融合补贴、技术转让和规模经济来主导全球市场。

比亚迪,从特斯拉的供应商变成了全球电动车销售的领头羊。

然而,这种方式的代价却是人的成本,最近在巴西因比亚迪设施的“奴隶般”劳动行为而提起的法律诉讼就是一个例证。

中国的国家主导型经济扩张模式往往忽视人权标准,造成成本优势,从而促进其全球市场的主导地位。

这超出了工业竞争,它实际上是一场在中国条款下重塑全球供应链的战略运动。

因此,欧洲与中国的分歧不仅仅存在于市场准入和分摊责任的谈判中。

这种差距根植于不同的政治制度、意识形态和战略愿景。

中国利用这些系统差异扩大其全球影响力,而美国则在奋起追赶。

欧盟明智之举是借鉴中美关系的战略失误,避免重蹈覆辙,同时平衡全球人权标准,以符合其公民的期望和价值。

与此同时,美国的国内不稳定和去工业化进一步削弱了其在全球舞台上的地位。

在2000至2024年间,美国失去了四分之一的制造业工作,这导致了政治动荡,并引发外交政策的反复无常,令盟友捉摸不透,伤害了工薪家庭。

在这一背景下,中国积极拉拢欧盟,恢复停滞的全面投资协议(CAI),并解除对欧盟官员的制裁。

欧盟对此反应积极,特别是在容纳2025年在北京举行的欧中峰会的决定上,打破了交替举办的传统。

这些举动显示,欧洲正在向与北京的妥协靠拢,而不是与华盛顿的一致。

但在没有自己统一战略的情况下依赖中国实现增长或依赖美国提供安全,这是导致战略瘫痪的公式。

最近的东盟-中国-海湾合作委员会峰会进一步凸显了北京在建立非西方经济联盟方面取得的进展。

中国利用这一平台扩大本币跨境支付,加速“一带一路”基础设施互联互通。

在这样的背景下,维护全球稳定和秩序的强大而协调的跨大西洋关系变得至关重要。

为了避免在这个长远游戏中沦为棋子,欧盟必须承诺采取更为果断的立场。

这需要一项贸易安全原则,将市场准入与可强制执行的民主标准、劳动权利和战略互惠联系起来。

只有将价值嵌入经济关系中,欧洲才能在多极世界中开始夺回自主权。

欧洲的战略清晰时刻已然到来。

战局已经设定,棋手们已轮流出场。

现在轮到欧洲出手。