2022年10月,前中国国家主席胡锦涛在中国共产党大会上被突然带离舞台,全球对此展开了广泛的猜测。

人们怀疑,胡锦涛是否真的身体不适,抑或是习近平主席在公开场合彰显其权威。

几个月后,外交部长秦刚神秘消失,随后被悄然更换,刺激了强烈的舆论反响。这些事件突显了一种令人困惑的悖论:尽管信息获取的途径前所未有,但关于中国政治精英内在运作的透明度却依然极为有限。

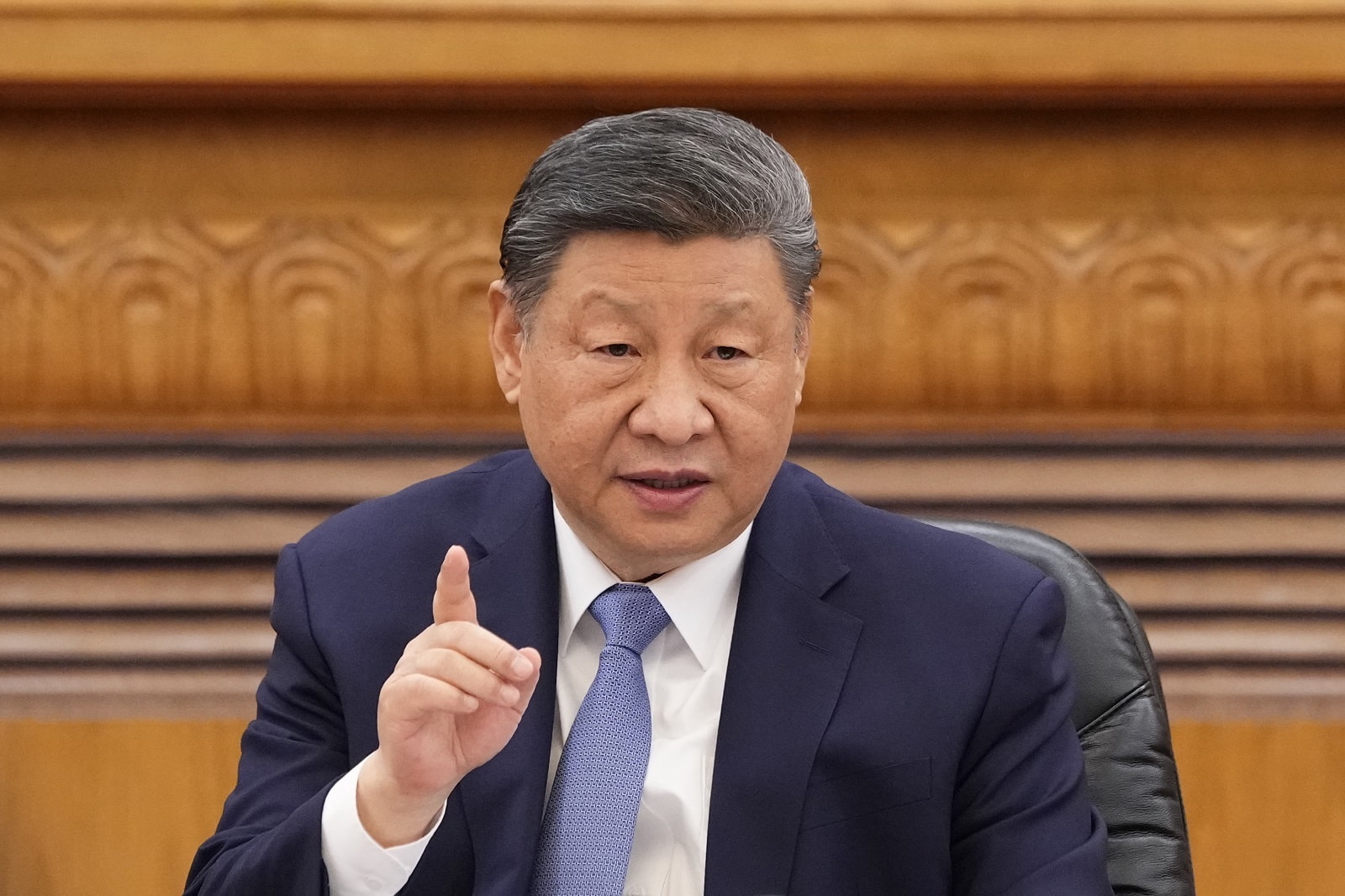

习近平在日益封闭的统治下,西方分析人士因此重新启动了冷战时期的“清华学派”研究,试图通过精细解读来自北京权力走廊的微妙信号,来洞悉中国的政治格局。

在冷战时期,清华学派为解读中国严密封闭的政治提供了重要工具。

专家们在缺乏直接消息来源的情况下,通过解析《人民日报》的模糊声明、分析官方照片和研究重大活动的座位安排,以发掘中共中央内部的权力变化。

这些细致入微的方法曾在某些时候提供了敏锐见解,诸如著名预测中苏分裂和文化大革命期间的内部权力斗争。

然而,随着邓小平在1970年代和1980年代实施经济改革与政治开放,解读的必要性逐渐减弱。

然而,自2012年习近平上台以来,尽管信息公开的程度前所未有,但中国最高政治领导层的透明度却大幅下降。

习近平系统性地 dismantled 了先前几十年逐步开放的局面,集中权力并加强对信息渠道的控制。

独立声音被压制,杰出记者被驱逐,公民社会不断受到限制。

2023年出台的严格反间谍法更是将与外国人的常规接触置于怀疑之下,使中国的政治核心变成了一座虚拟的秘密堡垒。

这种自上而下的严格保密导致了在西方形成了一股日益壮大的“中国观察者”市场。

如前澳大利亚总理凯文·鲁德这样的人物,流利的普通话和与习近平的个人交往,使他们能提出影响深远的分析,将习近平的意识形态视为“马克思主义民族主义”。

资深学者如奥维尔·谢尔(Orville Schell)被认为是美国最杰出的中国专家之一,基于数十年的观察提供了深刻的见解。

影响力较大的通讯如比尔·比肖(Bill Bishop)的《Sinocism》、诺亚·巴金(Noah Barkin)的《Watching China in Europe》以及托马斯·德·加雷特·盖德(Thomas des Garets Geddes)的《Sinification》已成为政策制定者和学者的必读资料。

同样,战略与国际研究中心(CSIS)的播客《清华学派》则透析北京模糊的政策环境。

值得注意的是,历史上被边缘化的中国声音也开始在西方辩论中发挥重要作用,尤其是前新华社记者王志晨的《清华学派》通讯,翻译了关键的共产党文件。

然而,真正的“中国专家”这一标签仍然存在严重的争议。

在20世纪,中国专业知识在公共话语、政策建议和外交调解中往往源自自我声明或外部标识。

解释中国一直像是一场竞争激烈的市场,记者、学者和外交人员争夺影响,成功的常常取决于网络和社会地位,而非真正的专业知识。

而近年来,围绕中国专业知识的转变则越来越依赖于可验证的能力与专业素养,或许这是对一些有影响力但争议颇多的公众人物如前德国总理赫尔穆特·施密特的反应,后者在学术界的权威常引来质疑。

尽管自冷战以来,中国的开放信息数量激增,真正洞察精英政治的机会依然寥寥。

当代的清华学派,特别是围绕中南海的解读,仍然以高度的推测性为主,主要取决于推断、主观解释及有限的实证基础。

2022年底,流亡团体和耸人听闻的媒体传播的关于对习近平发动军事政变的无依据谣言,清晰地反映了这一脆弱性,这些虚假报道迅速传播,具体展示了官方沉默留下的信息真空是如何被错误信息所填充的。

同样,秦刚的突然消失也凸显了外部观察者面临的解释限制。

即使是最了解情况的分析师也难以提供明确的解答,这突显了学者裘德·布兰切特所描述的中国政治体系的“不可预测性和不透明性”。

秦刚的罢免等事件生动地突显了可知性的边界——在中国严加保密的政治墙内,可靠理解内部动态的固有限制。

这种理解的边界对避免与北京的交往中出现政策失误至关重要。

正视不确定性。

清华学派的回归体现了一个深刻的讽刺:尽管数字时代提供了前所未有的信息获取机会,但理解中国的内政运作的挑战却可能从未如此艰巨。

习近平下的核心不透明不仅助长了猜测的泛滥,还迫使西方观察者承认自身的解读限制。

当分析师们在中南海发出的模糊信号中仔细审视时,解读中国政治显然是一项充满不确定性和固有风险的工作。

然而,公开承认这些限制不仅体现了学术谦逊,更构成了一项战略上的必要。在这一以地缘政治紧张和政策误判为特征的时代,认清对中国可靠知识的界限,或许是进行知情负责的对北京权力走廊的接触的最重要步骤。

图片源于:lowyinstitute