在以色列于6月13日对伊朗核设施、核科学家和军事领导人的攻击后,世界再次面临中东地区可能爆发新的灾难性战争的风险。

尽管在6月23日宣布了停火,但人们仍然对停火的持久性以及伊朗核设施的未来、其高度浓缩铀的处理,以及伊朗是否会寻求获得核武器,还是继续遵守《不扩散核武器条约》存有疑问。

目前,全球屏息以待,希望这一缓和能够持续下去。

在此背景下,中国的角色如何融入其中?北京的应对代表了其整体外交政策:寻求利用与冲突双方的关系,发挥调解者的作用。

美国及其盟友应认识到,中国的角色更多地是一种机会而非威胁。

在这方面,美国逐渐将中国描绘为与伊朗、朝鲜和俄罗斯组成反西方“轴心”的趋势有些过于简单化。

当然,中国在外交政策上需要做出政治和战略选择;尤其是在乌克兰问题上,它选择了与俄罗斯站在一起,而在伊朗问题上选择了与伊朗并肩。

然而,这些关系有其限度,中国努力维护与冲突各方的外交关系,并不直接介入冲突或提供军事支持。

中国对当前冲突的共同态度是反对第三方干预:中国对美国和北约对乌克兰的军事支持表示批评,对美国轰炸伊朗表现出反对立场,并认为美国的角色复杂化了南北朝鲜之间的关系。

中国在自身安全关系上设定的限制,以及其对美国联盟的批评,彰显出它对安全义务的强烈反感。

稳定作为外交政策

中国越来越推崇作为国际调解者的角色,强调国际机构如联合国的重要性,同时努力建立自身的组织,更加关注全球南方国家。

尽管与反北约/美国国家有政治联系,但中国显然在努力占据中间角色。

虽然有人可能将这种做法指责为赤裸裸的机会主义,但美国及其盟友应将其视为一个机会。

中国旨在最大化与冲突双方的联系,从而能够扮演中介的角色。

美国国务卿鲁比奥对中国提出的要求,希望其阻止伊朗关闭霍尔木兹海峡,以及特朗普总统似乎接受中国继续购买伊朗石油的评论,都暗示来自华盛顿方面对这一角色的认可。

这种优先考虑稳定的方式在中美关系的紧张中也体现出来。

经过多轮贸易战争和美国发起的关税,尽管面临压力,中国始终表现出愿意重返谈判桌,参与互动。

在与以色列关系总体较为积极的情况下,自加沙战争开始以来,北京的做法也显得动态而复杂。

在以色列对伊朗核设施进行打击之前,中国正努力缓解与以色列的双边关系,但随着局势的紧张,中国对以色列和美国在伊朗采取行动的强烈谴责,表明这种关系的温度可能降温,或者至少暂时搁置。

石油必须流动

不过,中国将在经济支持伊朗的角色中继续发挥重要作用。

预计,中国几乎购买了伊朗90%的石油出口,约占中国总石油进口的14%。

这种经济支持对伊朗至关重要,类似于自乌克兰战争以来,俄罗斯的进口和出口对中国的重要性。

这一动态是中国处理这些局势的中心指标。

尽管与冲突双方保持密切联系,中国通过例如不对各方进行武器销售来避免与任何一方的直接对齐。

尽管美国多次指责,中国并未向俄罗斯销售武器,但却出售了俄罗斯制造其自身所需的关键部件。

中国对调解的关注与这一方法保持一致。

例如,它在2023年促成了伊朗与沙特阿拉伯之间令人惊讶的关系正常化,持续试图为乌克兰问题提供和平框架,并最近成立了总部位于香港的国际调解组织,旨在帮助各国解决争端。

这种重视妥协的方式符合中国期望最大化各方关系的目标;它既与沙特有着密切的联系,又与伊朗保持良好的关系,同时在经济上与乌克兰有重大联系,并在政治上与俄罗斯接近。

各方之间的双边稳定,越是有利于中国的利益。

虽然北京希望在以色列和伊朗之间保持类似的平衡,但美国的支持使以色列敢于使用非法武力,并通过直接的军事介入加强了这一立场,使得中国维持这种平衡变得复杂。

转变为更直言不讳的角色?

考虑到这一点,中国对美国轰炸伊朗核设施的评论显示出对不干预原则的坚持,同时也暗示在美国直接介入后,其外交策略可能有所转变。

在6月23日,中国外交部谴责美国轰炸国际监管下的设施,表示联合国安理会“不能回避参与”。

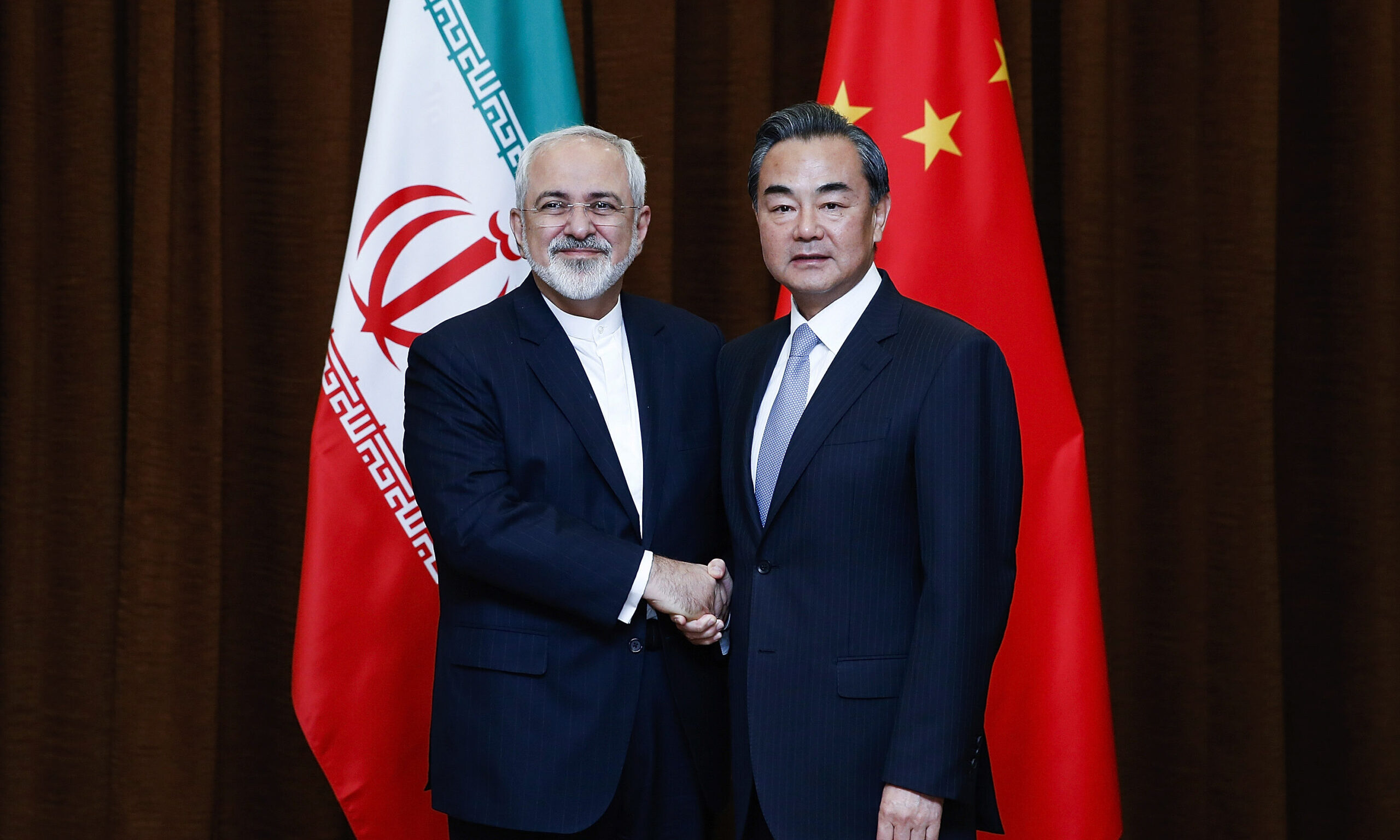

早在6月14日,中国外交部长王毅就曾表示,针对核设施的攻击设定了“危险先例”。

在6月13日,当被问及中国是否支持伊朗关闭霍尔木兹海峡时,中国外交部发言人表示不会对假设情况发表评论。

然而,在美国23日的袭击后,发言人至少开始承认霍尔木兹海峡对国际贸易的重要性,并呼吁所有地区各方进行去升级,以避免溢出效应。

除了谴责之外,中国驻联合国大使傅聪则评论称,美国不仅损害了国际法和核不扩散努力,还破坏了其作为国际谈判者的信誉。

这些反应表明了三点。首先,中国仍然希望对全球核风险采取强硬立场。

在俄乌冲突中,面对俄罗斯对乌克兰的核威胁,北京也曾做出强有力的反驳,认识到针对核设施攻击的独特风险,以及它们对全球不扩散努力所造成的损害。

此外,北京对常规打击对自身核武库的预防性威胁日益关注,许多专家指出美国能力的增长可能是中国核扩张的潜在驱动力,这可能也与王毅提到的“危险先例”有关。

其次,直接的美国参与对伊朗的袭击可能促使中国向伊朗一方倾斜。

尽管中国约有一半的石油来自霍尔木兹海峡,但中国的反应并未呼吁伊朗避免关闭海峡,而是要求各方去升级。

这表明中国至少理解伊朗关闭海峡的理由。

这一点尤为值得注意,因为国务卿鲁比奥明确呼吁中国协助阻止这种关闭。

虽然中国可能担忧潜在的经济冲击,但一些消息来源表示其可能比其他国家更能承受这场风暴。

外交部的表述暗示,公开呼吁伊朗不关闭海峡的可能性不大,但在幕后推动合作的可能性更高。

最后,傅聪对美国信誉的评论表明,中国希望在谈判和调解方面展现出更平衡、更负责任的超级大国形象。

需要明确的是,中国并不希望看到一个不可靠的美国作为谈判者,更不希望其对外使用武力方面的态度轻率。

然而,随着美国影响力的减弱,中国乐于扮演更大的角色。

填补美国真空的准备

对中国而言,影响力才是关键。

美国所视为的反美集团,实际上是中国愿意与国际社会边缘国家进行联系的体现。

“邪恶轴心”的说法与美国希望盟友及其他国家尽量减少中国影响力的愿望密切相关。

然而,即便是以色列这一在华盛顿具有相当影响力的美国盟友,同样与中国维持经济联系,并没有遵循美方要求切断这种联系。

此外,鲁比奥对中国在霍尔木兹海峡问题上提供协助的呼吁,显示出中国作为务实中介所带来的战略益处。

鲁比奥是否试图将责任推给中国,以防万一发生海峡关闭?这一点无法确定,但无论如何,这都表明中国外交实力的一种认可。

如果美国继续将关税和轰炸高于外交,那么这一实力只会不断增强。

图片源于:blog