上个月,我们曾发表一篇关于中国汉语拼音简史的文章,探讨了拼音的起源、演变以及在国际交流中的重要作用。文章还特别提到美国人如何误读中国国家主席习近平的名字,揭示了拼音在跨文化理解中的微妙影响。此次,我们决定再次深入一个与汉语拼音相关的语言学主题,开启另一段奇妙的探索之旅。现实中,汉语拼音作为一种官方的罗马字母拼写系统,已在几十年内深深融入全球华语学习和国际交流中。其设计旨在帮助非母语者准确发音,建立标准化的发音体系,从而促进汉语的国际传播。尽管如此,由于各地学习者的差异,拼音在实际应用过程中仍然存在一些被误解或误用的情况。特别是在一些高频词和常用表达中,拼音的发音细节极为关键,却常被忽略或误读。例如,像“北京”和“上海”这样的地名,尽管拼音简单,但发音细节影响着对中国文化的正确理解。与此同时,许多学习者在发音时受到母语语音习惯的干扰,导致对某些拼音的误解。例如,“x”在拼音中发“西”音,但初学者常将其发为“克”或“谢”。这样的小误差,看似微不足道,却可能在交流中引起误会。除了发音之外,拼音的声调也是学习者容易忽视的重要元素。中国普通话有四个声调,每个声调都极大地影响词义。拼音学习中,声调的正确掌握是确保表达精准的关键。但是,由于声调在不同地区和方言中的变化,有时候学习者会混淆或忽视声调的变化,从而导致误读或误解。例如,词语“妈”和“马”在拼音中只相差声调,却在意义上完全不同。为了克服这些挑战,很多汉语教学机构都强调多听多模仿的学习方法,通过音频、视频等多媒体手段,提高学习者的发音准确率。除此之外,拼音的快速普及也带来了一个副作用:一些非标准的发音正在被部分学习者采纳,影响了汉语的纯正发音。要解决这一问题,除了持续的教学改进外,媒介和公众也应当加强对标准发音的关注与推广。在国际层面,很多汉语学习者和教师都试图通过各种途径攻克发音难题,以实现更地道、更标准的汉语交流。总之,汉语拼音不仅仅是一套字母系统,更是汉语传播和文化交流的桥梁。理解其背后的发音规律和误区,有助于我们更深入地认识汉语的复杂性与魅力,也能促使学习者更好地掌握这门语言的精髓。未来,随着科技的发展和教学方式的不断创新,相信汉语拼音的学习和应用将更加便捷和精准,使汉语在世界舞台上的地位不断提升。

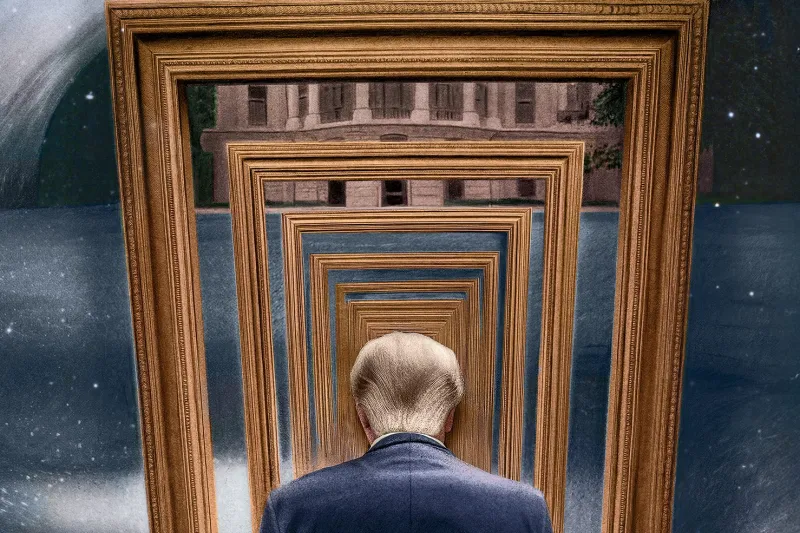

图片源于:foreignpolicy