夜空中闪烁着一串串快速移动的亮点,那是最近发射的Starlink卫星。

不过,随着中国一系列计划中的低地球轨道卫星互联网网络的建设,未来你可能还会看到其他航天器。

自八月以来,中国已发射了超过100颗卫星,标志着两个“巨型星座”项目的初步阶段,这些项目合计预计将有约28,000颗卫星完成。

这两个中国项目分别名为Guowang和Qianfan,因其公司结构和语言差异而拥有一系列英文替代名称。

其中,Guowang(也称为Xingwang或SatNet)主要集中于国内电信和国家安全的使用场景;而Qianfan(也称为Spacesail或SSST)则更倾向于为外国电信公司提供服务。

迄今为止,Qianfan已与巴西、马来西亚和泰国签署了合作协议,且表示正在关注亚洲、非洲和拉丁美洲的数十个市场。

虽然与Starlink的7000多颗卫星相比,中国在这一领域显得稍显滞后,但Guowang和Qianfan正在迎头赶上,加入到全球范围内不断加快运营的Starlink竞争者阵营,并可能最终对市场领导者形成威胁。

有分析人士指出,此次新进入者也有可能受益于SpaceX(Starlink的母公司)中埃隆·马斯克与美国政治交织加深所带来的声誉和安全风险。

“2023和2024年是Starlink部署的年份,2025年将是其他参与者进入市场的一年,”史密森天体物理观测台的天文学家乔纳森·麦克道尔(Jonathan McDowell)如是说。

“在西方,我们对于中国空间产业的商业方面严重低估。”

尽管Guowang和Qianfan在发射首批卫星时面临诸多挑战,包括故障卫星数量较多、官僚障碍以及有限的火箭发射能力,他们的进展至关重要。

如果未来无法向太空发射足够的卫星,他们可能会被国际电信联盟(ITU)要求缩减其计划中的星座规模。

截至上月,Qianfan已发射了90颗卫星,旨在为地面用户提供宽带互联网服务,而Guowang则发射了29颗。

后者自2023年起已发射了约12颗实验卫星,但对其目的并不透明,并且似乎并未将其计算在官方星座数目中。

虽然Qianfan略领先,其高故障卫星率却引起了显著关注。

与Starlink不同,后者公开发布其卫星的GPS信息,而中国企业则对其卫星状况信息披露甚少。

研究人员依赖于美国太空部队的数据,该机构通过雷达跟踪太空物体并发布公共数据。

麦克道尔表示,Qianfan发射的90颗卫星中,有13颗似乎表现异常,即没有与其他卫星一起升到目标轨道高度。

Qianfan在2024年10月发射的第二批卫星中,仅有5颗卫星达到了计划高度,共发射了18颗。

麦克道尔提到,这些卫星并不一定都是“废弃”的,可能处于休眠状态,但总体而言,Qianfan的卫星显然表现不如其他同类型项目。

Starlink最初的故障率约为3%,如今已降到低于0.5%,而拥有600多颗卫星的OneWeb则仅有两颗失效的卫星处于太空中。

根据上海地方政府的说法,Qianfan第二批卫星由不同的制造供应商Genesat生产,这可能是其表现不佳的原因。

这也是Genesat首次交付量产卫星,发射时的新闻稿中指出。

此外,Qianfan和Guowang的卫星均选择部署在比Starlink更高的轨道上,这使得它们的故障卫星更难进行降轨处理,更可能成为长期太空垃圾。

鉴于这些巨型星座的规划规模,其高故障率可能意味着太空中将充满更多的失效卫星。

“可能会出现你在同一轨道位置上有如此多的卫星,结果你不得不不断地为你的卫星重新调整轨道以避免接近”

安全世界基金会(Secure World Foundation)空间安全和稳定首席主管维多利亚·萨姆森(Victoria Samson)表示。

这将对其他卫星运营商带来后勤负担和额外成本。

萨姆森强调,随着巨型星座项目的加速推进,国家之间亟需建立协调机制以避免太空碰撞。

“目前,并没有真正的太空交通管制系统,”她解释道。

而对于中国的这两个项目来说,目前正处在发射计划的关键时期。

在向太空发射卫星之前,企业必须向ITU登记其远景规划,并为航天器与地面的通信保留无线电频谱。

根据ITU的申报,Guowang计划总数接近13,000颗卫星,而Qianfan则计划超过15,000颗。

企业常常会提出过于雄心勃勃的卫星计划,却未能实现,而ITU要求企业在预定发射频谱的七年内发射首颗卫星,之后的七年内稳步推进完成发射。

若不及时发射,则可能需要缩减计划。

这些要求可能很快会成为Guowang和Qianfan的重大问题。

自去年以来,当他们开始发射非实验卫星后,时间的沙漏已经开始流逝,而ITU规定到2026年,他们需要将10%的航天器送入天空。

与Starlink相比,两个星座在推进方面显得缓慢。

Starlink于2019年5月发射了首批卫星,随后公司在2020年进入稳定节奏,到两年内便达到了近2000颗卫星的目标。

而Guowang自2020年注册ITU以来,发展速度似乎比许多观察家预期的内容要慢。

“大家(包括我自己)原本期待其会迅速增长,因为他们拥有大量资金、政府支持和成为中国Starlink的使命,”空间产业市场研究公司Orbital Gateway Consulting的创始人布莱恩·库尔西(Blaine Curcio)表示。

Guowang作为首批高调进入中国政府所提倡的高科技城市雄安的卫星公司之一,但与政府的紧密关系可能也带来了官僚障碍。

公司由几家大型国有企业的高管领导,他们带来了更传统的自上而下管理风格,因此对于创新和快速决策并不那么灵活。

而Qianfan虽然同样得到上海市政府的支持,但其运作方式更像是现代企业,雇用了来自金融和商业领域的经验丰富的高管,因此其前进的步伐似乎快于Guowang。

但目前这两个项目面临一个严重的瓶颈:火箭可用性。

尽管中国每年发射大量火箭,但这些火箭需要在包括导航及遥感卫星等众多项目间共享。

更重要的是,中国仍然没有任何可操作的可重复使用火箭,而这对于Starlink维持其快速而经济的发射节奏至关重要。

Qianfan今年已发布过两次公开招标请求以寻找火箭供应商,但因未能获得足够竞争者而均宣告失败。

虽然有几家中国商业公司正在开发可重复使用火箭,但目前尚无准备就绪的产物。

“在接下来几年中,我们可能会看到这一瓶颈有所解决,但也有可能这一瓶颈仍会持续存在,”库尔西表示。

关于市场定位,Guowang和Qianfan似乎迄今未直接互相竞争,而是各自瞄准不同的市场。

Guowang因获得更多中央政府支持,可能会承接具有国家安全元素的项目用例。

据报道,台湾已获得情报,称中国在岛屿周边的军事演习中,希望验证Guowang在该地区的表现,以便为其潜在的西太平洋打击导弹提供支援。

而Qianfan则定位为国际市场上的Starlink竞争者。

Qianfan在去年的一场太空产业会议上展示的地图显示,它已在巴西、哈萨克斯坦、马来西亚、阿曼、巴基斯坦和乌兹别克斯坦六个市场开展工作,且计划在2025年进入包括印度、沙特阿拉伯、伊朗、阿根廷及非洲多个国家在内的二十多个市场。

随着这两个项目的发展,加上国际市场的竞争,未来可期,但能否成功最终取决于它们的技术可靠性与市场策略的有效性。

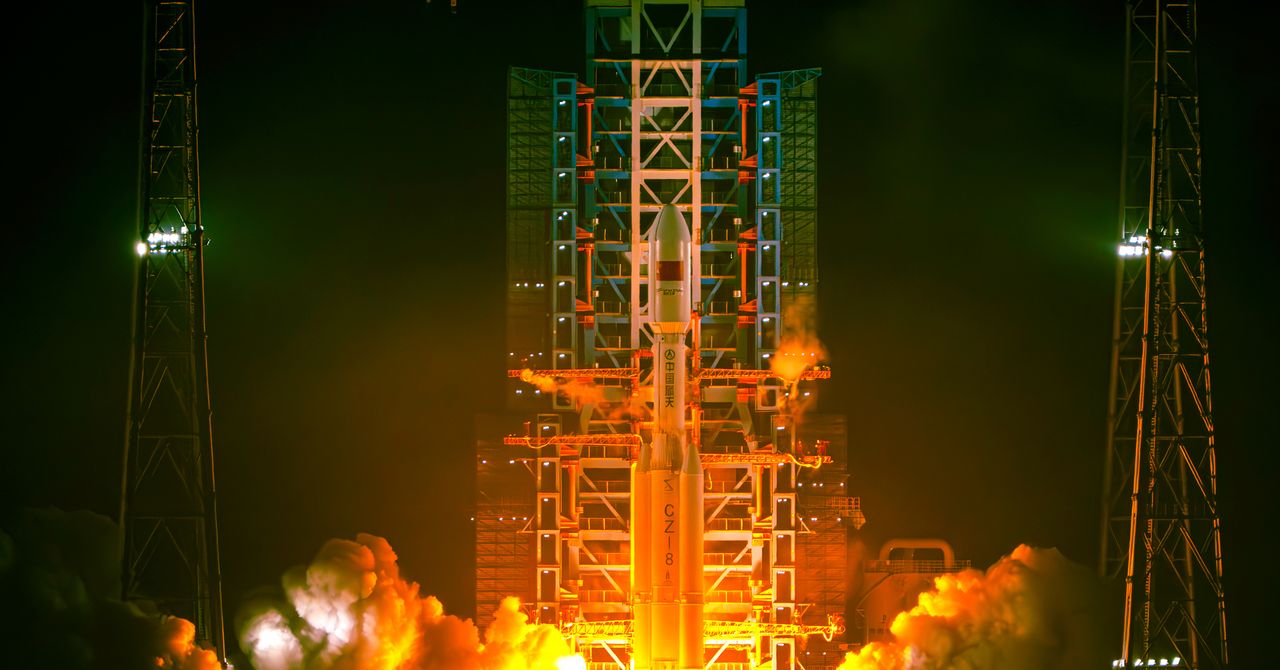

图片源于:https://www.wired.com/story/china-starlink-competitor-satellites/