柏林大学作为一个世纪前成立的学府,曾被视为世界上顶尖大学的典范,像哈佛这样声名显赫的大学都受其影响。

美国的每一所严肃大学,从约翰霍普金斯大学到芝加哥大学,再到哈佛大学和伯克利大学,都在“柏林模式”的影响下建立或改造。

斯坦福大学的格言“Die Luft der Freiheit weht”(意为“自由之风在吹动”)也用德语赋予了这一传统的意义。

在这样的学术环境中,原始研究被视为比单纯的知识传授更为重要,教职员工和学生通过研讨会和实验室共同学习。

教授们享有“学术自由”(Lehrfreiheit),而学生则获得“学习自由”(Lernfreiheit),得以跨学科地学习。

虽然大学完全由国家资助,但它们能够自主决定授课的教师和教学内容。

如果1910年存在大学排名,世界前十的大学中,可能有八所是德国的大学,仅有牛津大学和剑桥大学和它们同列。

然而到了1932年,柏林大学仍然是世界上最著名的大学之一,而到1934年,它从内到外都遭受了毁灭性的打击。

德国从一个“诗人与思想者的国度”(Dichter und Denker)沦为“法官与刽子手的国度”(Richter und Henker),结束了它在高等教育上的领导地位。

1933年1月,纳粹政权上台后,其影响在同年5月10日的书籍焚烧事件中显露无遗,德国学生 union的成员,包括许多来自柏林大学的学生,在柏林的歌剧广场上堆积起书籍并点燃,烧毁了成千上万本书籍。

约70,000人,其中包括学生、教授以及纳粹党卫军和冲锋队成员,聚集在此目睹这一丑陋场面。

纳粹政权迅速清除大学中的非雅利安学生和教职员工,政治异议人士的大规模迁徙开始,许多杰出学者纷纷离开柏林,迁往美国、英国等地。

而大学的自我管理能力也在此期间消失殆尽,柏林大学抛弃了原有的教学和研究传统。

学术研究为“真理”的意义被重新定义,转而服务于一套以“民族”为中心的意识形态。

纳粹时期之后,东德的共产主义正统观念以及1990年德国联邦共和国的吸收,均伴随着教师的新一轮清洗。

当2010年纪念柏林大学200周年时,现已更名为洪堡大学的校长在欢迎仪式上坦言:“今天,世界上没有人愿意将这所大学作为榜样。”

确实如此,如今洪堡大学不再是世界顶尖大学,甚至在德国也失去了第一的位置。

20世纪上半叶,中国发展了一套显著的高校系统,规模虽小,但却以其创新性和卓越性而闻名。

这套体系包含了众多中外合作的公立与私立大学。

其中,北京大学和南京国民中央大学(采用柏林大学的模式)是领军的国家大学,其私立院校则多有国际合作。

例如,得到洛克菲勒基金会资助的协和医科大学,曾在国际上享有盛誉。

清华大学成立于1911年,最初是为准备前往美国大学就读的学生设立的预科学校。

到了1930年代,清华大学已成为中国领先的研究型大学,致力于自由与开放的探索。

1937年,日本占领北京,清华大学领导了将中国主要大学迁往西南地区的努力。

清华的许多杰出校友,如获得诺贝尔奖的物理学家杨振宁和李政道,就是在这一时期完成学业的。

清华大学的校长梅贻琦,因其即便在战火纷飞中仍倡导自由教育、机构自主和学术自由的理念,而被称为清华的“永远的校长”。

总而言之,清华在八年的流亡与战争中坚持自己的学术价值观。

然而,它在1949年中华人民共和国成立后,却难以承受随之而来的挑战。

清华大学与美国的长期联系被割断,近三十年内这条纽带未能重建。

中国的高校体系被重塑为斯大林式结构,迅速苏联化。

清华的新校园在原有校园旁兴起,13层的主楼是一个粗犷的斯大林主义建筑群,主宰了校园。

1952年,清华被更改为工科学院,受国家计划的约束培训工程师,科学与人文学科、农业与法律的学院则被废除,教师队伍被分散到其他机构。

那些无法或不愿在新政权下工作的教师要么逃亡海外,要么被解雇。

在毛泽东的领导下,大学面临着无休止的政治化,影响了其正常运作,最终几近崩溃。

在1960年代的文化大革命期间,大学成为暴力冲突的地点,最终完全停课。

文化大革命甚至摧毁了清华大学的标志性大门,短暂地被巨大的毛主席雕像所取代。

1978年,清华才得以缩小规模重新开学,直到在2011年庆祝百年校庆时,才恢复其作为领先综合研究大学的地位。

哈佛大学于1636年成立,起初是公立机构,其创始人并非约翰·哈佛,而是马萨诸塞洲的总法院。

在17世纪,它由税收和其他来自新黑文等地的“捐款”支撑,捐款甚至包括玉米,以及连接剑桥与波士顿的查尔斯镇渡轮的收入,以万帕佩(马萨诸塞湾殖民地的货币)支付。

哈佛大学是在美国建立之前140年便已成立,然而它在国家的创建中发挥了中心作用。

在1775年4月莱克星顿-康科德战役后,哈佛校园成为革命的核心,乔治·华盛顿将军在哈佛的沃兹沃斯莎莉德设立了他的第一个指挥部。

1775年7月3日,他骑马走出哈佛校园,前往剑桥公园指挥大陆军,1600名殖民地士兵被驻扎在哈佛的建筑中。

1776年4月3日,华盛顿把英国人驱逐出波士顿后,哈佛向他授予了第一本法学博士学位。

哈佛大学与美国的历史紧密相连。在第二次世界大战期间,该大学又一次投身于战争努力,士兵们被安置在哈佛校园。

哈佛的教职员工为潜艇战开发先进的鱼雷和用于火力轰炸敌方城市的汽油弹,并协助制造第一颗原子弹。

他们还提供了情报支持,许多哈佛学者加入了战略服务局(OSS),即目前中情局的前身,形成了战后“区域研究”的基础,得到了国防部的支持。

战争结束后,哈佛创建了“自由社会的普遍教育”课程,旨在为学生提供一个共同理解的社会框架,这一概念随即在全国推广。

越南战争导致哈佛校园在正义问题上出现了巨大的分歧,但即便如此,哈佛在此后的发展中创建了肯尼迪政府学院,为学生在公共服务领域的职业做好准备,成为研究和实践政府的领先中心。

几世纪以来,哈佛的决策和行为为美国高等教育设定了基调。

如今,哈佛已经成为世界顶尖研究型大学,声誉和19世纪的柏林大学不相上下,甚至更胜一筹。

当哈佛在20世纪的显赫名声逐渐上升时,美国各地的大学争相模仿,试图成为“南方的哈佛”(如杜克大学、范德比特大学、赖斯大学),“中西部的哈佛”(密歇根大学、诺斯韦斯特大学、芝加哥大学、华盛顿大学)以及“西部的哈佛”(斯坦福大学)。

然而,今天的哈佛在国内的受欢迎程度似乎不及海外,在美国高等教育受到公众和政治评论批评的时代,公众的信任日渐减弱。

根据我为书籍《思想帝国》收集的研究,自2008年以来,至少43个美国州已经减少了对高等教育投资。

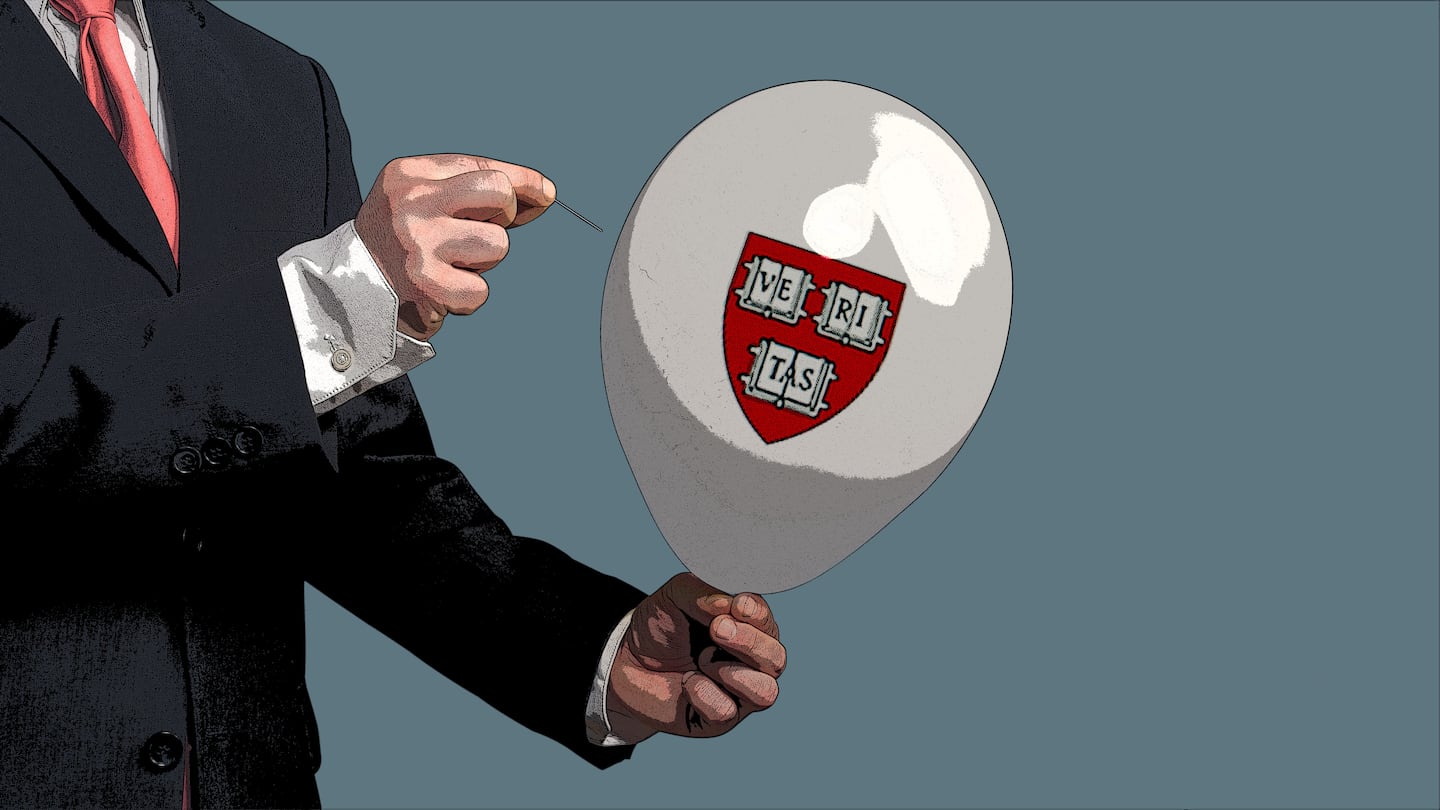

包括哈佛在内的众多公私立大学,成为当今政治与文化战的重要目标。

尽管特朗普政府对哈佛的多方面攻击可能尚未像柏林1933年以及1950年北京的暴力革命一样剧烈,但其危险性同样不容小觑。

这种攻击意图摧毁自现代大学以来一直作为标志的学术自由与机构自主。

幸运的是,美国目前的现状并非1933年的柏林,也不是1950年的北京。

美国拥有独立的司法系统和法治,而哈佛也有历史、意志与资源来抵抗这一攻击。

哈佛在抵抗中重申了其在美国高等教育中的领导地位。

若其失败,我们将见证高等教育这个美国在全球还拥有的领先行业的毁灭。

我们将失去吸引全球人才的能力,国家将因此衰退。

因为历史表明,高校可能会走向灭亡,而国家也会随之衰败。

如果美国的高校在2025年依然是全球的羡慕,那问题是:这能持续多久?

图片源于:https://www.bostonglobe.com/2025/06/01/opinion/harvard-trump-cultural-revolution/