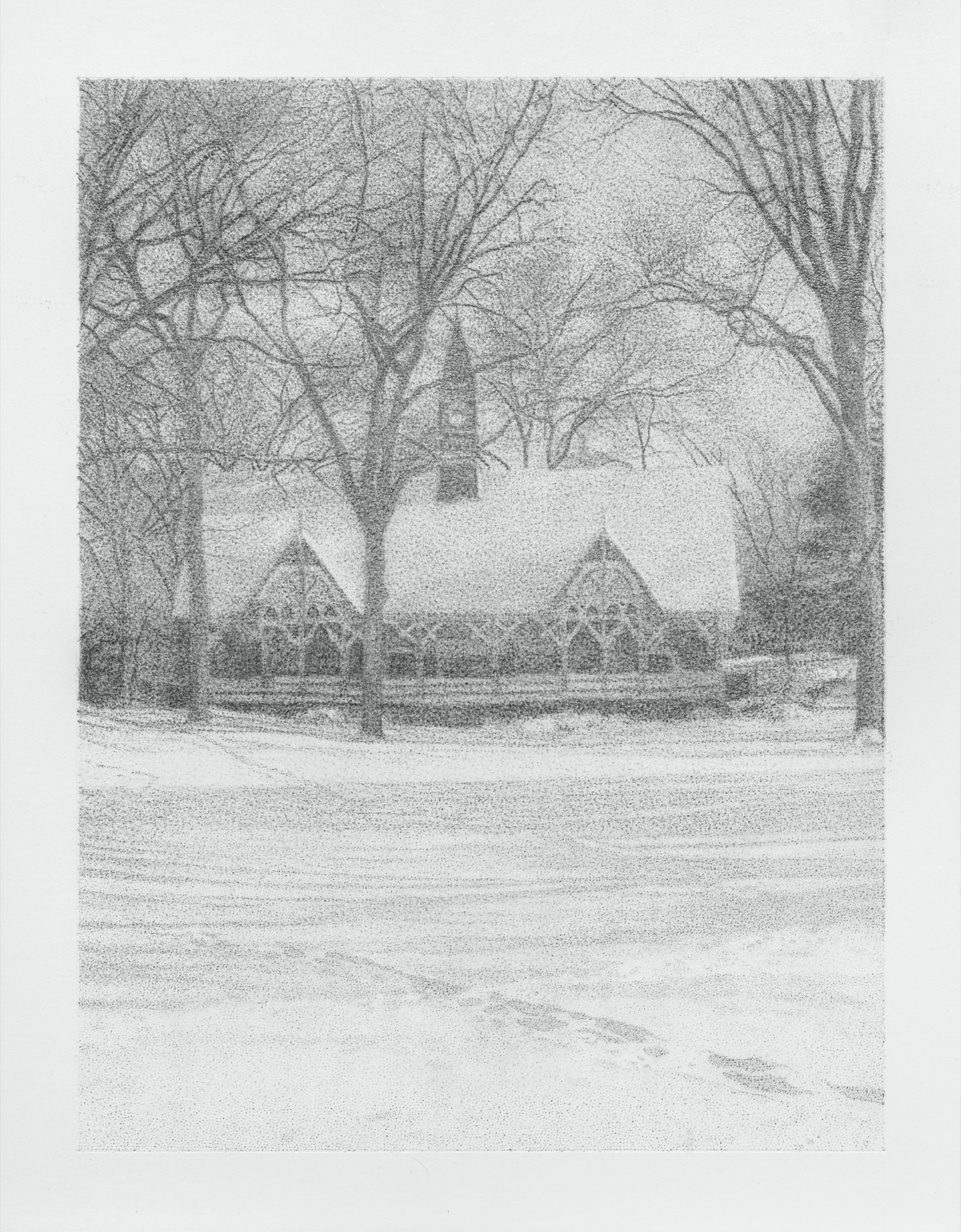

在洛拉·雷诺兹画廊展出的Ewan Gibbs艺术作品,呈现出一种独特的视觉体验,展览时间为2025年5月3日至6月28日,在德克萨斯州奥斯汀举行。

画廊向观众提供放大镜,似乎预示着“这到底是什么?”的疑问。在常规的观看距离下,Gibbs所展现的图像,由石墨、墨水和细小的针孔组成,易于辨认——它们描绘了熟悉的纽约市地标、德克萨斯州的轮廓图和德克萨斯州Amtrak的车站代码。

纽约的内容呈现出虚幻的深度(像照片一样),而德克萨斯的内容则出现在平面上(如信息地图或标志)。

然而,为什么需要借助放大工具才能更好地观察呢?尽管Gibbs的图像无需太多的理解努力即可识别,但它们的外观却令人不安,与其在照片、地图和标志中的来源并不完全一致。

与照片相比,它们保留了表面不规则性的特征,且与地图或标志不同的是,轮廓和字符的勾勒是通过不连续元素(点、针孔)的控制间距所实现的,而非通过直接的线条或形状描绘出来。

在Gibbs的作品《2024年休斯顿,德克萨斯》中,他利用细小的石墨点展现出一块均匀色调的平面,使用这种最费时的手法来达到看似直接的效果。

人手所投入的时间给予了图像的表现以独特的气质,但这种气质在当今又有多少价值?我们是否真的需要放大镜来感知它?

Gibbs的每幅作品在某种程度上表达了一种第二序列图像的美学自由,即通过选择性的手段,模仿照片、地图或标志的表现。相较之下,Rackstraw Downes在现场绘制的场景则为第一序列图像,尽管其结果可能与摄影相似。

作为第二序列艺术,Gibbs的作品在西方艺术传统中有众多前身,从约哈尼斯·维米尔墙上的地图到约翰·F·佩托和杰斯帕·约翰斯的错视练习,甚至是几代人之前的照片写实和波普艺术表现。尽管它们具有丰富的艺术历史和日常生活的普遍性,Gibbs的图像依然显得奇异,你会立刻感受到它们的不同,尽管它们可能看似顺理成章地归入现有类别。因此,观众会不禁思考:“这究竟是什么?”

Gibbs的新作品大多较小,却异常密集,仿佛其解析度已提升至可与最先进的计算机或相机媲美。如今的数字图像是数字化的,结构由极细的光栅构成,而Gibbs采用伪数字的方式,在肆意的手动运动中冒着模拟不规则性的风险,持续挑战自己以及画笔、钢笔和针的标记范围。

Gibbs将其表面划分成网格单位(数字化因素),但将这一图形秩序作为指南,而非规则。数字相机的摄影分辨率是一个已知的量,也存在上限;而Gibbs的图形分辨率直到他完成绘画时才会显现出未知的的结果,每幅作品都是一次全新的渲染实验。

Gibbs的最新纽约景观,如《2024年中央公园》,尺寸为3 ½ x 4 ¾英寸。在画廊观看时小巧且精致;标准明信片显得更大。这些画作唤起了半色调灰的复制照片印刷效果,犹如报纸或宣传册中的插图。

放大后显示出一个针孔的网格,指导着不规则的填充,形成对比明暗的点,展现出与纸张的白色背景之间的层次。早些年,Gibbs曾使用商业图纸作为其网格化表面;接着使用尖硬铅笔手动创建更精细的网格;最后他开始划刻网格,以免引入冲突的色调存在。

如今,分散的针孔小洞取代了划刻的线条。展览中的大多数作品,其网格单位约为五毫米,但有时Gibbs的单位最小可达一毫米,最大可达一厘米。为了填充他的网格像素,Gibbs采用了多种伪数字的点,包含对角线、十字、X和O。在《2019年纽约》中,Met Life大楼的每个网格方块内部包含十二个小O,而这些“O”的质量各有不同。

在这个尺度下,每个印记的无规整性必须抵消先前的标记,在所有几何整齐性中平均其偏差(如同电子数字系统在追求超过其像素数量的分辨率水平的努力)。同一图像的后期版本《2022年纽约》则更小,其网格中只有关键交点的针孔和每个单位的中心点——作为涂抹石墨的最小指南,这里Gibbs分别区分了每一点,进行图像的细微艺术表现。

我不愿称Gibbs的音调点为“点”,因为该词会暗示无论多小的圆形;“点”由铅笔所创造,几乎没有具体的维度;就像模拟摄影中的乳剂成分一样,它们没有特定的欧几里得形状。

更小的针孔,有时在数量上用于记录比最硬石墨更亮的音调价值。针孔在纸张表面造成微小的凹陷,这在特定角度捕捉到光与阴影,因而显示出一个比其他任何标记都要更亮的色调,但仍比所给纸张要暗。借助针孔,Gibbs还勾勒出德克萨斯州的轮廓;在《2025年奥斯汀,德克萨斯》中,轮廓内部的一个针孔标记了该市的位置。

在半色调印刷中,单独的墨点在正常的观看距离下、视线下各自保持不变,且每个点都具有相同的色调价值;其分布,即给定网格单位中墨色与原始底色的比率,决定了镜头成像图像的表述。

Gibbs的标记则要复杂得多;他的点根据铅笔的级别(硬到软)、施加的压力和相对的尖锐度变化,何况图中的针孔也随之变化。

而且,一个石墨点可以叠加在另一个之上。正如我之前提到的,Gibbs以一种数字化的方法,带有一种模拟的感觉,达到模拟的效果。

但是,摄影印刷的目标不正是如此,旨在产生(效果的)无缝模拟图像,无论通过乳剂的光刻还是利用像素的光电?是的,但正如我所说,Gibbs的结果看起来并不像照片。

当我在展览中徘徊时,我开始思考原因。摄影打印似乎呈现出均匀平坦的印象,尽管去物质化的影像投射更为平坦,视频影像投射则更加平坦。通过放大,视频影像可以暗示分层的材质,因为不同调的色彩似乎彼此拉开——深灰色向浅灰色或在全色调中,红色向绿色分离。

相比之下,手工绘制的作品与机械摄影和电子影像相比,在任何焦点比例上保留了物质的深度,哪怕这微妙的差异是微乎其微的。

在展览中,我开始幻想——不依赖于透视或大气幻象——Gibbs创造了三维的图像。我想,这并非单纯的幻想。

他的材料本身在物理层面上排列有序,墨水在石墨之上,石墨在纸之上,纸在针孔之上。

当然,所有手绘艺术作品都可能具有这种特性,但Gibbs的艺术通过强调第二序列图像中固有的张力(究竟是摄影的还是非摄影的),强迫观众反思自己的感知。

在这里,这一被归类为二维设计的媒介中,图像促使人们认识到物质深度(第三维度)及其伴随的时间流逝(第四维度):与摄影瞬间性形成鲜明对比。

Gibbs的绘画中石墨的数量表明了黑暗程度,达到如此细微的分辨率,以至于色调价值与物质厚度相对应,计量单位几乎不会被肉眼捕捉到,但却奇妙地存在。

这门艺术是自我放大的。当Gibbs在铅笔上加入墨水时,墨水不仅更暗,还在物质上更厚重;在《中央公园》中,墨水“感觉”如同第二层光栅覆盖在第一层石墨的光栅之上。

这一“感觉”既是视觉的,也是触觉的,仿佛一个可识别的层面可能轻松脱离另一个。

无论你是否接受这个概念悖论:Gibbs在实际(而非虚幻)三维和四维中创造了错觉平面图像。

你可以看到它,感受它,不需要任何放大。

这个展览不仅是对Gibbs艺术旅行的见证,也是对数字和传统手工艺术之间界限的深刻思考,展现出在现代视觉艺术中越来越模糊的界限。

图片源于:https://brooklynrail.org/2025/06/artseen/ewan-gibbs-tx-ny/