随着美国似乎准备干预不断升级的以色列与伊朗冲突,中国这一强国在讨论中却显得异常缺席。虽然北京对德黑兰表示一定的支持,并谴责以色列,但在很大程度上,它仍然是一名旁观者。

本周,在与阿曼的沟通中,中国表达了参与更广泛地区和平谈判的愿望。

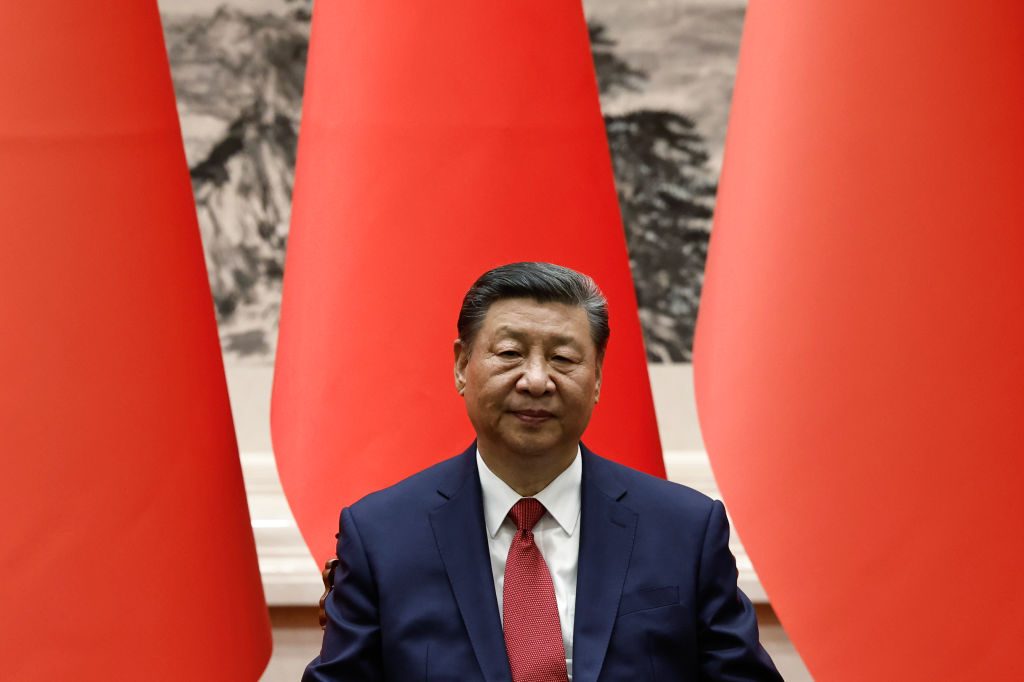

而就在今天,中国在习近平与俄罗斯总统普京的通话后,发布了一个四点和平提案。

然而,这一提案仍然充满了北京在任何国际危机中惯用的模糊外交辞令,包括在乌克兰问题上,而并未向实际行动迈进。

由于中国在全球供应链中的中心地位,加上国际上对唐纳德·特朗普关税政策的不满,使得一些左翼第三世界主义者认为,北京能够引领全球对抗美国的“帝国主义”。

伊朗似乎是这一目标的自然盟友,然而,将中国视为反帝国主义的盟友,往往更多反映了国际崇拜者的梦想,而非中国自身的真实面貌。

实际上,北京的外交政策往往优先考虑自身利益,而非结盟。

这种策略是务实的、交易导向的,最终是自我推进,而非为南方全球的更大联盟挺身而出。

以叙利亚为例,可以预测中国在伊朗问题上的可能态度。

在2011年开始的叙利亚内战中,北京虽然对当时的总统巴沙尔·阿萨德提供了外交和言辞上的支持,并本应在叙利亚重建中发挥作用。

即便在阿萨德政权的最后阶段,中国也表达了支持政府的意愿,但最终却未采取实际行动。

随着阿萨德被推翻,北京也在悄然调整其对新的现实的适应。

今年二月,中国共产党官员与叙利亚过渡政府的代表会面,探讨关系正常化。

如果当前的伊朗政权垮台,中国会如在叙利亚那样,与下一个政权合作。

无论任何新政府是亲西方或其他,只要依然能出售原油,北京都会愿意购买。

当然,中国对伊朗的怀疑态度背后,还有其现实上的物质考虑。

尽管北京从德黑兰购买原油,但伊朗仅是其第七大供应国;此外,伊朗在“一带一路”倡议中的角色也相对次要,因为中国正在多样化其基础设施路线,以绕过伊朗这样的什叶派政权。

关键在于伊朗对霍尔木兹海峡的封锁威胁:因为美国在能源上几乎自给自足,任何对油气运输路线的严重干扰将对中国造成更大的损害。

而北京真正的油气供应 lifeline 主要来自于沙特阿拉伯和阿联酋等逊尼派海湾君主国。

这些国家虽然不信任美国干预主义,但与华盛顿维持友好关系,因此不太可能成为外部赞助的政权更替行动的目标。

由于他们更看重商业而非意识形态,因此他们对中国来说是宝贵的合作伙伴。

如果发生与美国的公开战争,中国或许更倾向于与伊朗现政权并肩作战,而非从海湾君主国那里获得的单纯商业合作。

然而,介入中东泥潭的成本超过了任何假设的边际利益。

与此同时,如果特朗普决定直接卷入冲突,这可能反而对北京有利。

这样的举动可能会分散国内MAGA(让美国再次伟大)阵营的支持,从而使美国总统在贸易谈判中的位置变得更加脆弱。

随着美国资源与注意力转向中东,中国将有时间和空间巩固其地区力量并深化其技术基础。

然后,随着国际视线集中在中东,北京将有利于实施习近平的长期目标:对台湾的 takeover。

图片源于:unherd