几年前,我在上海访问时询问了一位中国战略家,如果美国与伊朗之间爆发战争,北京将如何看待,尽管那时这一事件似乎是个高概率事件。

我原以为他会分析更高的油价如何威胁到中国制造业。

然而,他让我感到震惊的是,他解释道,如果美国在中东再次陷入一场代价高昂的战争,这可能标志着“美国全球霸权的终结”。

中国人始终视中东为“帝国的墓地”。

尽管当前敌对行动已趋于平息,但以色列与伊朗之间的停火协议可能破裂,这一阴暗的可能性依然存在,届时美国可能面临再次出手支持以色列的压力。

如果中国向伊朗提供军事援助,就,如同向巴基斯坦那样,提供飞机、导弹和战斗管理技术,这将标志着局势的严重升级。

不过,目前来看,北京在海外军事力量的运用上依然保持谨慎。

若美国与伊朗的对抗持续,预计中国将从中获得地缘政治利益。

中国政府对美国袭击伊朗的举动表示谴责,称:“美国的行动严重违反联合国宪章和国际法的目的与原则,恶化了中东的紧张局势。”

6月22日,中国《环球时报》发表了一篇社论,称华盛顿的武力干预等同于“火上加油,推动伊以冲突朝着不可控的方向发展。”

中国在中东的军事存在正在逐步增加。

一个月前,中国空军抵达埃及进行军事演习,并首次进行联合空中加油。

过去十年来,中国海军的军舰定期访问这一地区,似乎只需时间问题,一艘新航母便会出现在这些繁忙水域。

令人注意的是,三国海军演习已成年度惯例,参与国家包括俄罗斯、伊朗和中国。

但这些演习规模较小,无法被视为威胁性的武力展示。

总体来看,北京对中东的外交政策没有军事化的倾向。

即使在特朗普2019年邀请中国海军巡逻霍尔木兹海峡时,中国战略家却明确拒绝。

同样,近年来,中国对任何针对胡塞武装的军事行动都保持回避,更倾向于与胡塞武装进行谈判,以确保其舰船通过争议水域。

中国在其外交政策中,将外交手段置于军事力量之上。

虽然北京在吉布提设有军事基地,但这个基地显然是位于其他外国产生的基地附近,包括美国、法国和日本。

它并非全球性力量投射或区域攻击的出发点。

更重要的是,近年来中东的外交成就为中国赢得了拉丁美洲各国的欢迎,并受益于对巴勒斯坦人的同情。

然而,中国还在中东的一些较为低调的角落积极促进发展,比如摩洛哥和阿曼等国,这些国家正在逐渐改变该地区的面貌。

最引人注目的是,在2023年,中国宣布成功调解伊朗与沙特之间的关系,给波斯湾地区的外交格局带来了巨变。

然而,尽管形势看似向好,但我们仍须警惕局势的不确定性,特别是美国表示对伊朗采取进攻性行动的意愿。

有传闻称中国对伊朗的秘密航班正在进行。

早在战争之前,就有报道称北京向德黑兰运送重要的导弹部件。

我们也可以想象巴基斯坦可能充当中方军事援助伊朗的通道。

在这种情况下,华盛顿应当谨慎应对。

但我们不应忽视根本问题。

关键在于中国与伊朗并没有军事同盟。

值得注意的是,尽管在中东经历了数十年的大国斗争,北京自1990年代以来未曾向德黑兰出售过一项重大武器系统。

这显示了北京的显著克制,值得华盛顿在再次对中东大规模动用武力时反思。

我们还应回顾,在以往伟大权力危机期间,竞争对手有时更愿意走向危机边缘。

在1973年的赎罪日战争期间,美国和苏联都将其核力量处于警戒状态,克里姆林宫考虑直接军事干预。

而当前的危机中,俄罗斯因乌克兰战争而精力分散,难以在中东施加影响。

同样,中国也不倾向于增加其军事参与。

这一点或许能为局势升级设置某种上限。

也许北京“坐山观虎斗”的策略是明智的,华盛顿应当注意中国的克制,考虑到与伊朗的局势在可预见的未来内将依然复杂。

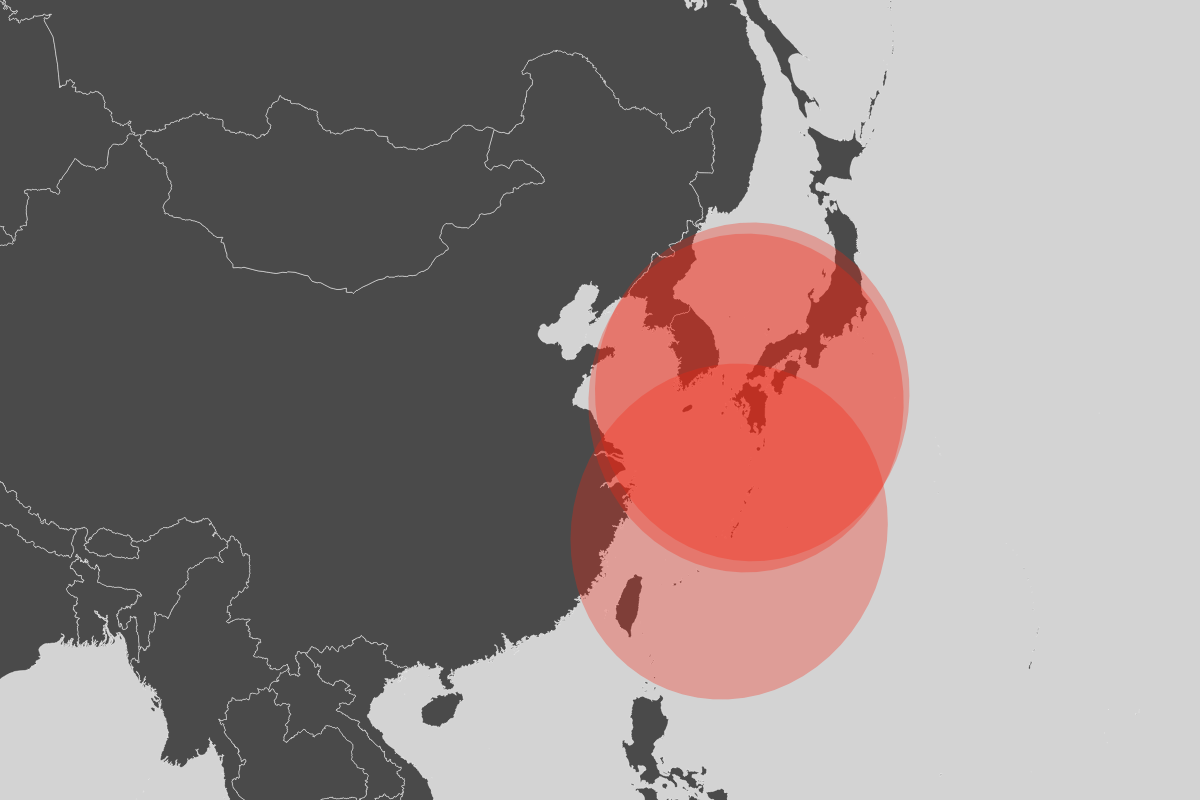

图片源于:asiatimes