最近几个月,欧洲外交官对中国的工业过剩表达了更强烈的抱怨,担心由于国内需求疲软和美国的关税,他们的市场将被洪水般的低价产品淹没。

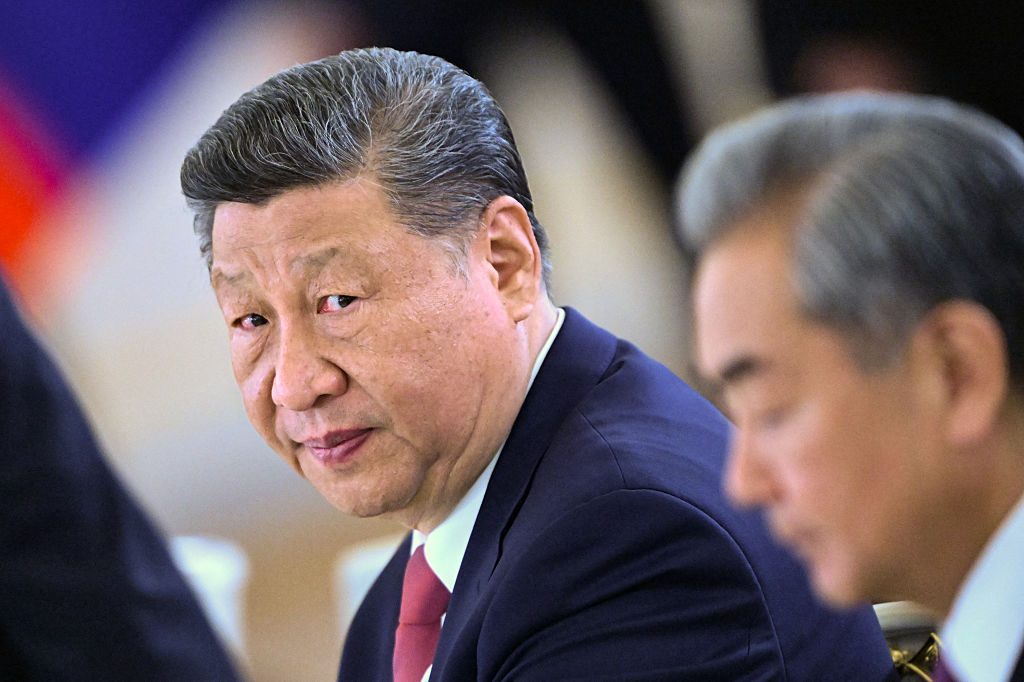

然而,如今的习近平却对中国企业之间的价格战争表达了不满,认为这正在损害国内制造商的利润空间。

习近平此举并非是为了满足不满的西方贸易伙伴的要求,而是因为中国企业之间的竞价竞争正在威胁他最看重的事情:国家长期的技术和工业发展。

在最近一次中央财经委员会的高层经济会议上,习近平提到“无序的低价竞争”。尽管他没有提及“过剩”这一常被外方外交官使用的术语,但这显示出其语气正发生明显变化。

凭借无与伦比的工业实力和规模化制造能力,中国得以在全球市场上占据主导地位,以低廉的价格洪水般倾销关键领域的产品,如电动汽车、太阳能面板和钢铁。然而,西方眼中北京工业政策的主要成功,可能正在反噬。

问题不在于廉价产品淹没海外市场,令早已对中国工业主导地位心存警惕的贸易伙伴感到愤怒,而在于这场无情的竞争正愈发束缚北京自己的经济。

如果以低于成本的价格进行竞争成为每个公司的主要优势,企业创新、提升质量和投资先进生产的动力就会减少。

习近平可能至今仍容忍过剩,认为中国需要维护对全球供应链的主导地位,尽管存在内部成本。然而,北京现在意识到,持续的价格战争正在削弱中国向高附加值产业转型的能力。

那些投资高质量技术的中国企业,因而对国家有价值,正会在这场价格竞争中遭受最重大的损失。虽然这些组织最有可能在长期内生存下来,但它们必须承受高昂的成本,因为利润的降低减缓了它们的创新能力。

例如,在电动汽车领域,中国的初创企业在地方补贴的推动下大量涌现。然而,企业的数量激增挤压了利润,迫使许多公司以亏损的方式维持工厂的运营。

考虑到在欧洲的汽车销售中,只有6%是中国电动车,而美国市场对其关闭,反而是中国在这一领域受到过剩的影响最为严重。

习近平的讲话意味着,并非所有公司都值得生存。为了解决当前的过剩问题,中国需要提升国内需求,并结束那些允许竞争力不足的企业存活得过长的结构性激励,通常是以地方补贴的形式存在。

但要摆脱这种动态将需要时间。 企业以低价争夺市场份额的 Incentives 是难以忽视的,当地政治利益也会抵制可能造成广泛失业的痛苦的整合。

尽管西方国家羡慕中国的规模优势和制造业出口主导地位,但北京的经济面临着严重的结构性问题。

中国需要提升国内消费,并整合一个更成熟的工业生态系统,向更高的价值链迈进。

除了贸易战的头条新闻,习近平对过剩的担忧表明,每个主要经济体都在为自己制造的问题而苦恼。

图片源于:unherd