在5月新政府形成之际,德国在气候政策、经济战略和对华关系方面的轨迹即将进行重新校准。

这一过渡发生在对德国及其欧盟合作伙伴来说至关重要的时刻,同时也是全球气候外交的重要节点。十年过去,巴黎协定后,各国政府正在为2035年的气候目标做准备。然而,随着美国退出该协议,西方与中国之间的贸易紧张关系加深,国际合作的基础变得不够稳固。

在7月底的欧盟-中国峰会上,将有一个关键的机会促进新的接触,此次峰会之前是欧盟-中国高层环境与气候对话。在过去几年中,美中之间的双边会议常常为国际气候政策的突破铺平道路。在美国总统唐纳德·特朗普主导的地缘政治动荡中,欧盟和中国之间出现了一个真空,需要填补。

7月的谈判有潜力在通往新的、更新的国家气候目标的道路上创造急需的动力,这些目标预计将在9月的联合国大会上提出。欧盟有机会提高标准,但这将取决于新德国政府愿意发挥的角色。

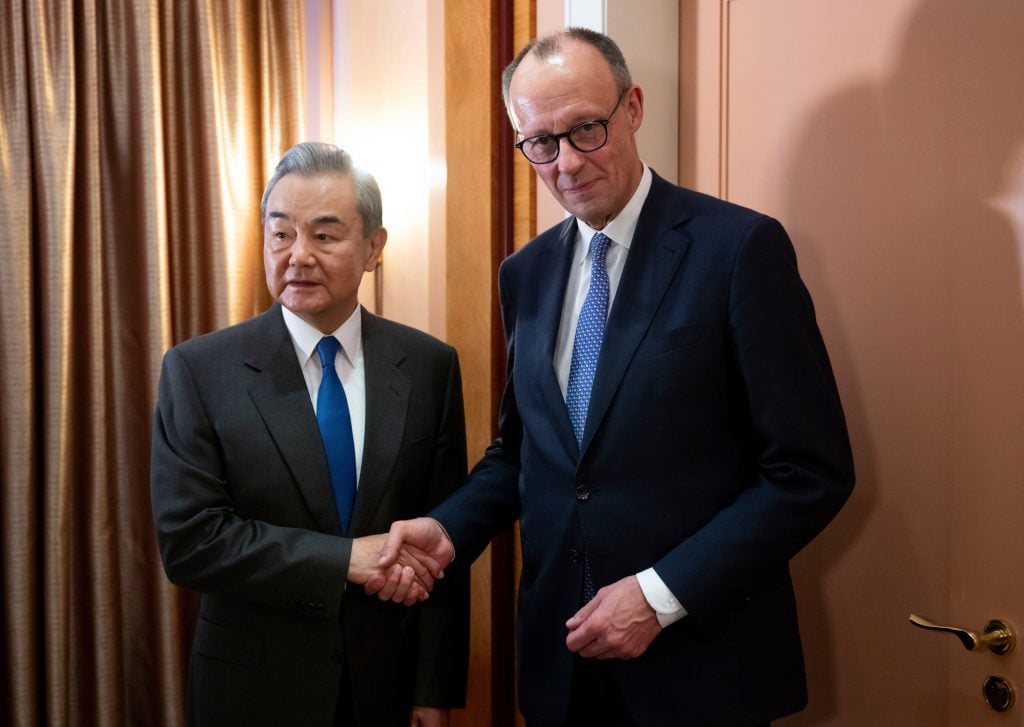

新总理弗riedrich Merz将如何在双边关系中重塑与中国的关系?它能否帮助在欧盟成员国中形成对2035年气候目标的支持多数?2040年的目标也有待观察,欧盟委员会已经正式提出执行该集团2040年温室气体排放比1990年水平减少90%的法律约束目标。相关决策预计将在暑假后作出。实现这一积极结果,将需要欧盟成员国之间的合格多数支持。

新总理领导下的对华关系的变化

在新总理Merz的领导下,德国对中国的政策预计会出现新的变化。在安格拉·默克尔于2005年至2021年任内,她与北京建立了“特殊关系”,强调务实合作和定期的制度化对话。奥拉夫·肖尔茨在2021年至2025年间大体延续了这一路径,同时谨慎地将“去风险化”融入德国政策中。来自保守派基督教民主联盟(CDU)的Merz,表明他将把去风险化提升到一个新的高度。

在2023年,CDU/CSU国会小组发布了一份文件,设定了保卫德国工业竞争力的长期战略优先事项,显示出在行业和贸易利益相关问题上的更强硬立场。这一表态与欧盟更广泛努力保护内部市场和关键产业以抵御中国竞争的趋势相一致。

更加坚定的立场仍然为务实合作留出空间,特别是在清洁技术等领域,德国工业与中国的供应链和制造生态系统紧密相连。德国企业在与中国企业的合作中能获得互惠的技术转让和尖端技术投资。同时,德国工业界对加强防御措施的压力日益增加。德国工程协会(VDMA)发布了一份政策文件,敦促政府和欧盟采取更强硬的工业政策,以应对其所认为的不公平竞争。因此,预计将出现一个双管齐下的策略,即在保护国内产业的同时,在双方受益的领域,特别是清洁技术方面保持开放。

确实,Merz与习近平主席在德国选举后的首次通话强调了持续对话的重要性。两位领导人都提到了气候变化作为合作的关键领域。这次通话表明,尽管在其他领域存在摩擦,气候仍可能是两国关系中的稳定力量。在上一届政府于2023年发布的对华战略中,气候合作也被定义为双边接触的重点领域。然而,这一战略受到了一定的批评,认为其对多个相关部门的努力回报甚微,最后更像是一份立场文件而非真正意义的战略。

然而,新的德国政府在其联合协议中宣布将根据“去风险化”原则“修订”对华战略。平衡气候合作与去风险化的关系尚无先例。

第一个测试将出现在与中国的双边政府咨询会议上,这是默克尔对华政策的重要特征。这些会议每两年一次,涉及国家领导和一组特定的合作国部长。它在2023年在肖尔茨的主持下再次与中国举行。如果Merz选择让这一传统结束,将是一个值得关注的问题。他不仅可以选择保留它,还可以通过邀请其他成员国的代表,尤其是最近在环境和气候问题上加强与中国接触的法国,来使这个交流更加具有欧洲性质。

新政府的气候政策

Merz认为气候变化是一个严峻的问题,但他的政府的做法预计与其前任截然不同。联合协议中明确了保守党(CDU/CSU)与社会民主党(SPD)之间的立法雄心,显示出在政策关注上从监管转向市场导向、竞争力和技术创新。这包括对碳捕集、利用及储存(CCUS)等有限有效性的有争议技术解决方案的支持。值得注意的是, 在减少排放的技术创新和绿色产业政策方面,德国的立场与中国的气候战略有相似之处。

一个即将到来的制度变化是,将德国政府内的所有国内和国际气候政策工作重新整合到一个单一部门中,这一变化是由于上届政府将职责分散在不同部门以主流化气候问题所致。

国际气候行动特使职位的设立,目前由杰ennifer Morgan担任,已经被撤销,其他特使职务也随之消失。现在,唯一的行政国务秘书Jochen Flasbarth将承担完整的德国气候事务工作,包括国内和国际事务。在近期的一次采访中,他承诺将与Morgan保持一致,他曾与Morgan密切合作。

尽管经历了一些重组,德国的长期气候目标基本保持不变。国家的政治领导层仍然致力于在2045年之前实现碳中和,比欧盟的总体目标提前五年,并计划到2035年或最迟2038年逐步淘汰煤炭。随着欧盟成员国就2035和2040年气候目标的激烈争论,德国将为确保这些目标与巴黎协定对齐发挥重要作用。德国各党派的气候专家和欧盟委员会在谈判期间保持紧密联系,以确保联合协议中包含的气候雄心。

与中国在气候方面的双边和欧盟层面的合作前景

在与中国的双边关系中,气候雄心风险被边缘化,而更关注工业保护主义或竞争能力的论点正在显现,因为德国在电动汽车和可再生技术等领域与中国的贸易紧张局势不断加剧。针对中国电动汽车的欧盟关税和其他持续的补贴调查,使得双边气候合作有可能被商业争端所掩盖。这些复杂的相互联系需要跨不同德国部门及欧盟成员国的协调行动。

在修订对华政策和应对气候变化方面,德国政府必须面对在绿色产业中激烈竞争的挑战,同时在国内外共同推动气候行动。像气候变化与绿色转型对话这样的框架,正是通过前文提到的双边磋商产生,为更紧密的协调和相互理解提供机会。这种与中国的气候接触在地缘政治紧张局势加剧的背景下,实属难得的机遇。它不仅可以帮助保持外交渠道的畅通,还能够使德国工业参与到中国可能出现的突破性技术中,例如在先进电池储存技术方面。

考虑到美国的国内两极分化加剧,全球气候外交面临倒退的威胁,欧洲必须站出来。欧盟影响中国气候轨迹的能力——通过技术合作、标准制定和监管要求——依赖于高层政治参与。7月的峰会为此提供了一个至关重要的机会。

习近平主席将德国框定为欧洲最大的经济体和中国在欧洲最重要的贸易伙伴,期待与之增强欧盟-中国合作。德国需要抓住这一角色,例如,支持在巴西COP30气候峰会之前出台有力的欧盟-中国气候变化联合声明。十年前,一份类似的美中联合声明为巴黎协定的达成奠定了基础。因此,欧盟-中国间的协议能够恢复对全球气候变化多边合作的信任。这一承诺必须建立在双方对减排的共识和对其新的国家自主贡献(NDCs)中,与巴黎协定的雄心相一致。

随着新德国政府逐渐稳定,密切与法国的协调将证明至关重要。一个好的起点是借鉴法国2015年COP主席国的精神和外交努力,那次努力最终导致了巴黎协议的签署。与欧盟委员会的密切Alignment将使得德国能够在欧盟层面和国际上发出强有力的声音,支持雄心勃勃的气候行动。

与中国合作制定雄心勃勃的NDCs至关重要。过去十年,中国占全球排放增长的90%。为了与巴黎协定保持一致,中国必须到2035年将其排放量减少超过30%。为了有效地与中国接触,欧盟必须提出自己的雄心,即到2035年减少76%的排放,以及到2040年减少至少90%的排放,且国际信用及直接碳移除的使用应受到限制,这是欧盟委员会最近提议的内容。

德国可以在推进这些欧盟气候目标的采纳方面发挥促进作用,确保在联合国大会前的9月会允许通过。以团结和坚定的雄心进行谈判,可能给欧盟领导人提供必要的信誉,以协调与中国的NDC雄心及其交付的时间节点。

结论

在这个地缘政治变动与气候紧急性共存的瞬间,德国有潜力在欧洲与中国之间充当重要的调解者。通过将对华政策建立在共同的气候利益上,促进欧洲的团结,并支持在COP30之前的互利行动,柏林可以帮助重新点燃全球合作的动力。

与此同时,德国的气候政策也在转变。问题在于,这一转变是否标志着对气候领导的认真承诺,还是经济竞争力优先于环境责任的低调优先级调整。

本月的峰会提供了检验这一潜力的机会。一个强有力的联合声明,专注于推动2035年NDC的雄心、管理清洁技术紧张关系以及加强多边框架,或将标志一个重要的转折点。如果办理得当,将反映出2014年美中联合声明的精神,为下一个十年的转型奠定基础。

德国是否抓住这一机会,将取决于未来几周内所做出的选择。但可以明确的是:在气候领导力日益匮乏的时刻,柏林必须挺身而出——不仅是为了欧洲,也是为了整个星球。

图片源于:dialogue