随着西方大国开始对中国的竞争性利益作出反应,全球舞台显然正在重新设定,而英国可能正在将自己定位为21世纪的中间地带。

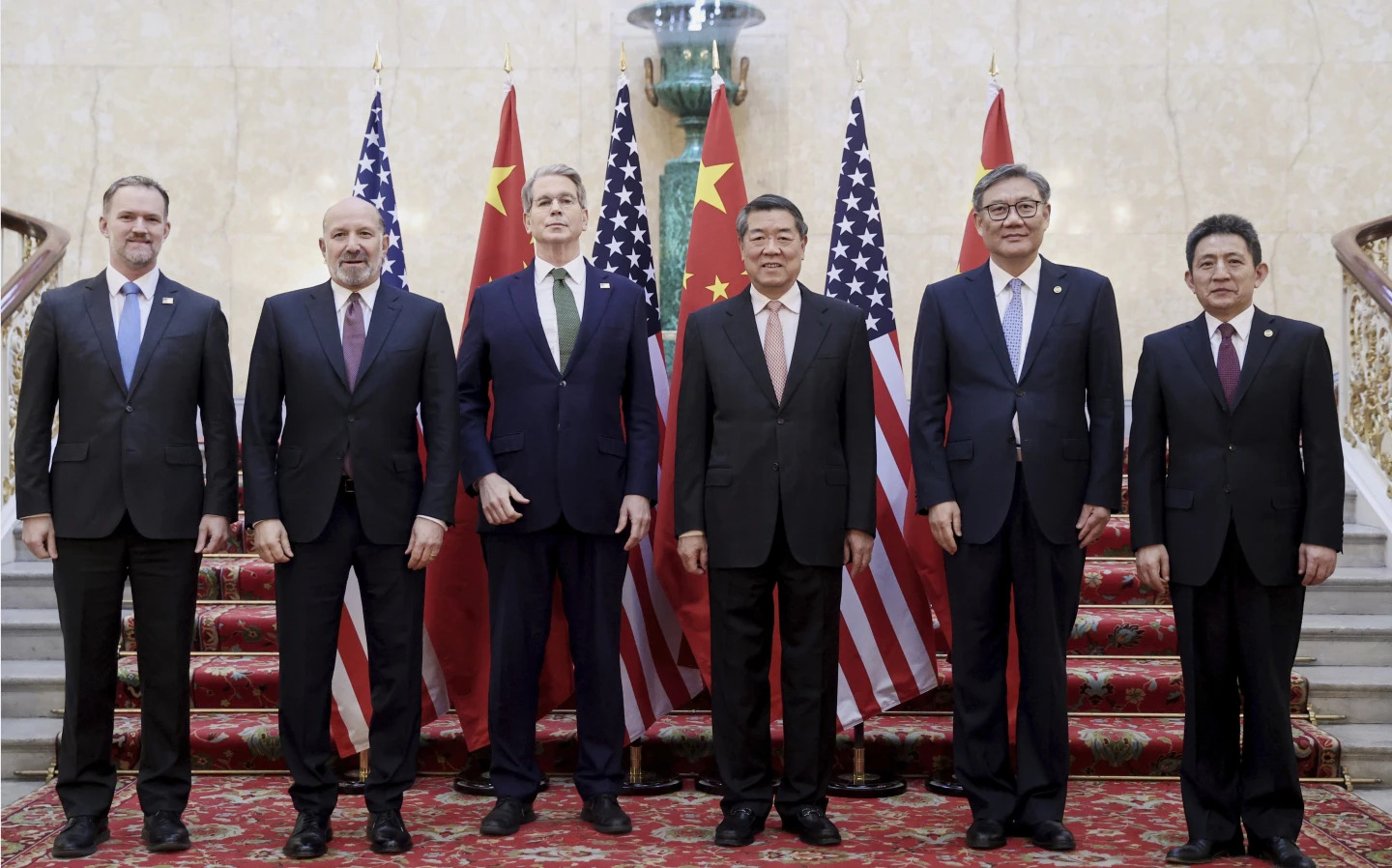

在2025年6月10日于伦敦兰卡斯特宫举行的贸易讨论中,美国财政部长斯科特·贝森特和中国副总理何立峰分别带领各自代表团进行高层双边贸易谈判。这一次,谈判的地点选择在这一富有文化资本和历史传承的地方,表明了双方对于此次对话的重视程度。

参加会议的美国代表团由一位来自特朗普内阁核心圈子的资深银行家与经验丰富的经济政策专员组成;而中国方面则有经济政策掌控者和一名拥有剑桥经济学博士学位的团队成员。通过对先前中美两国领导人通话带来的势头的利用,双方达成了一项协议:美国对中国的关税将维持在51%,而中国则同意加快向美国恢复稀土出口,以换取特朗普对中国大学生签证的让步。

然而,令人瞩目的并非是这些具体的谈判结果,而是谈判的地点选择。在外交历史上,租用伦敦作为此次谈判地点显然意在显示英国在中美之间力求形成一种务实的多元对话。这种转变部分归因于劳动党政府在国内面临的经济压力。

虽然2025年第一季度的经济增长超出预期,但4月初的初步估计却显示经济萎缩0.3%,成为自2023年10月以来的最大下降。许多分析师认为,这与特朗普动荡的关税政策对全球宏观环境的负面影响有关。

考虑到中国庞大的(尽管之前并未被充分利用的)消费市场及其在机器人和可再生能源领域的显著技术优势,斯塔默追求更为平衡的对华政策是有其经济逻辑的。

英国新兴的多元外交

我们不应将英国与中国的接触视为其转向不再依赖美国的信号。实际上,在最近结束的七国集团峰会上,特朗普与斯塔默正式签署了一项贸易协议,特朗普明确表示,英国将免除未来的关税,“因为我喜欢他们。”

达成这一协议花费了不少心血,使其成为美国与世界上其他主要经济体之间的首个重要协议。斯塔默的正式访问以及国王寄出的亲切信件,促使伦敦在钢铁行业的25%关税问题上让步,最终换取了特朗普对“特殊关系”的认可与肯定。当然,这种“特殊”的程度在很大程度上还依赖于斯塔默对特朗普的言辞馈赠而非任何实质性的经济贡献。

对英国而言,此次谈判的结果仍然算不上坏消息。对出口到美国的汽车关税已从27.5%降至10%,而航空航天行业则完全免于基准10%的关税。而最大得益者可能还是面临种种不利局面的斯塔默政府。虽然美国仍然是英国重要的金融、技术和情报伙伴,斯塔默需要尽快就谈判达成显著成果,以便为自己在不利的国内政治局势中取得一场重要的公共关系胜利。

另一方面,正如我之前所论述的,现任政府在希望重新与北京进行接触上是诚恳的。中国外交部长王毅于今年2月访英,重启中英战略对话,英国外交大臣大卫·拉米也积极参与了相关事务。此外,财政大臣拉切尔·里维斯及前劳动党领袖埃德·米利班都曾访问中国,与各自的中国同行和更高级别的官员进行了会谈。

这些交流虽然在政策层面上有限,但在重要性上却不容小觑,因为它们为伦敦与中国高层官员之间长期以来被忽视的直接交流正常化铺平了道路。这也为较低层次的工作会谈以及非正式对话提供了机会。

然而,到目前为止,中国对英国的投资潮并未如预期般到来,也许在新的中国“超级大使馆”在伦敦的批准争议得到解决后,这种情况会发生变化。

将伦敦对中美关系的双重方法解读得过于简单化是错误的。并没有所谓的外交“伟大战略”在发挥作用,劳动党在斯塔默领导下的外交政策更多是以务实的方式追求表面(或许是经济上的)回报。具体案例如斯塔默与欧盟达成的“里程碑式交易”,承诺将在脱欧后减少繁冗的规定,这一让步显然令硬核脱欧派倍感不满,因其在“带回控制权”的口号下曾声称离开强大的经济集团是为了寻求更多的独立。

当然,能够达成交易是最重要的,细节部分则需在今后不断推敲、修订。

中美平衡的三大挑战

斯塔默在中美关系中的平衡需要面对三重挑战。首先,来自华盛顿的压力总会令英国在面对中国投资时,面临“战略敏感”收购的阻力。近期,中国冶金企业控股的英国钢铁公司关闭斯坎索普工厂的事件,更是突显了中国资本在英国投资的政治敏感性及其受到地缘政治限制的现实。

其次,部分英国选民的压力也不容忽视,特别是来自新移民和对中国政府持怀疑态度的选民,他们希望英国在对华政策上采取强硬立场。关于间谍活动和对英国政治的干预,以及中国在国内的人权和政治权记录的诸多质疑,给中英关系的改善增添了不少戾气,尤其是在保守党、自由民主党及改革党的反对下,甚至是斯塔默后方的部分后座议员也对当前的中英关系有着更为悲观的看法。

最后,英国在与美国交往时需要时刻顾虑,不得不面对美国在其外交政策中的众多优先事项,相比之下,面对中国的外交则更需注重保持自身的战略自主性,同时避免在涉及台湾和南中国海等问题上触犯这一强大的盟友。因此,虽然伦敦确实拥有一定的国际发言权和调节空间,但华盛顿日益敏感的安全防务心理始终笼罩在这一关系上,成为悬在英国政府头上的达摩克利斯之剑。

尽管如此,再次与中国互动并非不可能。在中东局势悲剧性升级之际,明显交易导向的特朗普政府也许更愿意放弃二战后美国外交政策所支撑的以价值为导向的外交,转向对期限明确的交易合作,只要不损害总统自身的核心政治、经济和商业利益。

图片源于:chinausfocus