中国的嫦娥六号任务从南极-艾特肯盆地带回的样本使我们更接近揭开月球近侧和远侧之间奇怪差异的秘密。

月球的近侧是我们熟悉的面孔,因为这是我们从地球上唯一能够看见的一面。这里有叫做月海的大面积熔岩平原,填补了低洼的撞击盆地,形成了著名的“月球上的人”图案。

然而,月球的远侧只能由轨道飞行器观察,几乎没有月海,覆盖着崎岖的陨石坑和古老的高地。

除了这两侧之间在形态上的差异外,近侧的月壳厚度比远侧更薄,不同时间点似乎发生过的火山活动,以及远侧下方的地幔在某些元素方面似乎严重缺乏,都构成了我们探究月球起源和演化的线索。

此前,我们对近侧有很多样本,尤其是阿波罗任务带回的样本,而远侧样本则几乎没有,导致我们无法测试相关理论。

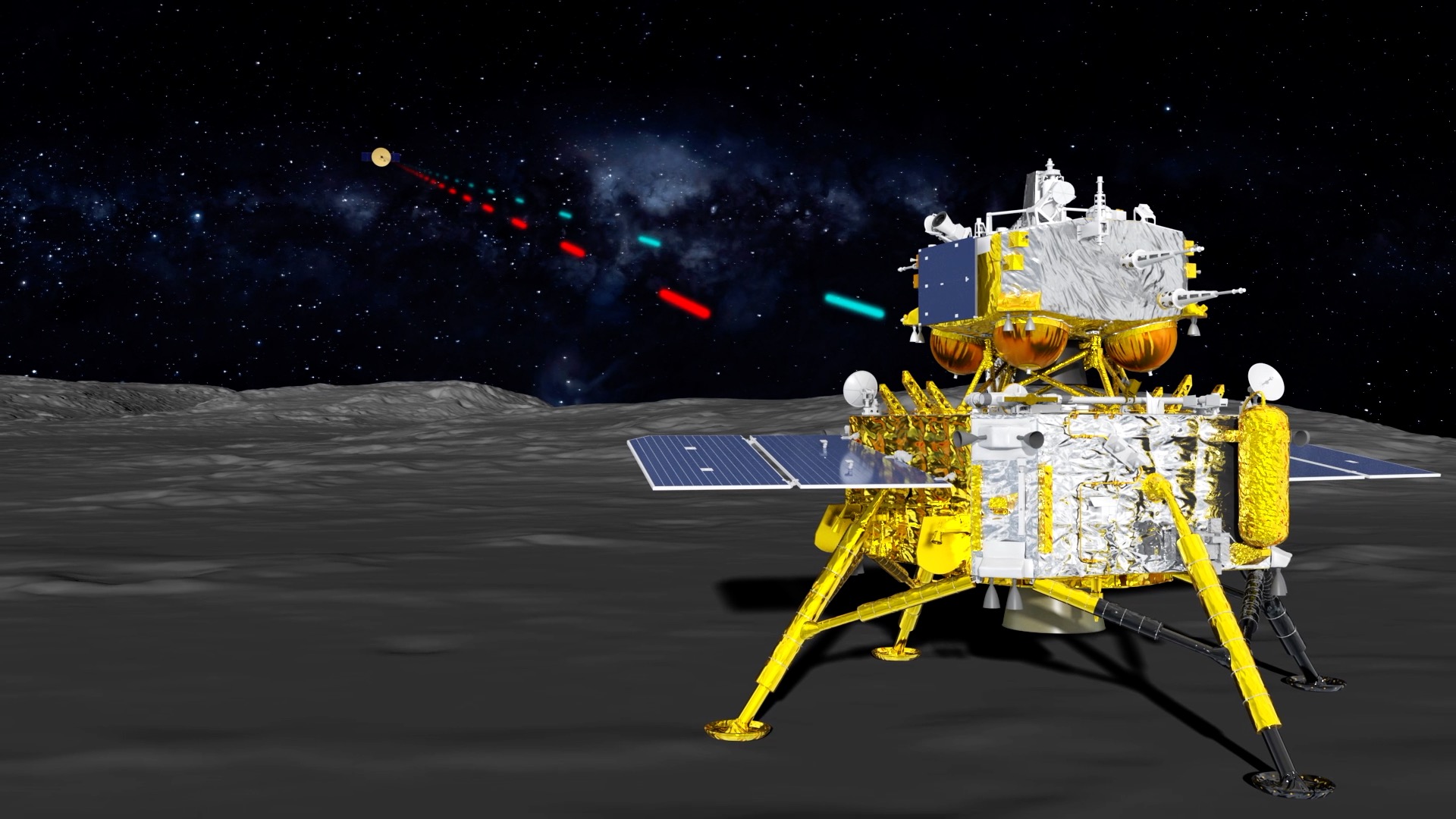

但在2024年6月,中国的嫦娥六号任务成功降落在南极-艾特肯盆地,并带回了总重达1935.3克的样本。

南极-艾特肯盆地是月球上最大的撞击特征,跨度达2500公里(1600英里),并扩展至月球的远侧。它也是月球已知的最古老的撞击特征,约有42.5亿年的历史。

那么,南极-艾特肯盆地的形成过程对月球地质和内部的热演化可能产生怎样的影响?是否可能导致月球两侧之间的对比?

嫦娥六号任务带回的样本是来自月球远侧的首批样本,为我们测试可能解释月球两个半球差异的模型提供了独特的机会。

分析样本后,由中国科学院领导的研究团队宣布了四项主要发现。

第一项发现是,这些样本中含有上亿年后期火山喷发形成的玄武岩,主要分为两个不同的阶段:一个是大约42亿年前,另一个是28亿年前。

中国科学院地质与地球物理研究所的魏扬教授在接受采访时表示:“我们推测,42亿年前的玄武岩与南极-艾特肯盆地的形成有关,这是一种高铝玄武岩,说明其源中需要掺入地壳的斜长石。”

同时,他补充说:“28亿年前的玄武岩源自深地幔,是月球岩浆海的早期结晶产物。”

关于月球岩浆海的演变是第二项发现的核心。样本的地球化学分析表明其源自地下的月球深地幔,并严重缺乏某些元素,如钍。

目前尚不清楚这种贫乏的地幔是仅存在于南极-艾特肯盆地,还是在月球其他地方也普遍存在。

魏扬表示:“坦率地说,我们不知道。”

一种可能是月球自形成以来就存在这种贫乏地幔,在这种情况下,近侧和远侧都应共享这种成分。

另一种可能是,这种地幔是在月球岩浆海形成和开始结晶之后产生的。

“个人来看,我更倾向于后者,因为如此巨大的撞击有可能影响到深达250公里(155英里)的地幔。”魏扬说。“如果这种状态仅存在于南极-艾特肯盆地,那么它一定是南极-艾特肯撞击的结果。”

“为了弄清楚这一点,我们需要从月球远侧收集更多样本,特别是来自南极-艾特肯盆地之外的区域。”

第三项发现是我们在月球上意想不到的东西:水。

不过,这里的水含量仅为百万分之一,阿波罗样本被认为是“干燥”的,而远侧的地幔似乎比那还要干燥。

魏扬表示:“这种地幔的水含量低于来自近侧所有玄武岩的地幔源。”

最后一项发现涉及月球的磁场。月球目前没有全球磁场,只有一些被称为月球漩涡的小块区域保存着少量的磁性。然而,在遥远的过去,月球确实拥有全球磁场。

嫦娥六号样本保留了这个磁场的记录,显示该磁场在衰减一段时间后,于大约28亿年前增强,这表明月球内部的动力系统可能是波动性的,而非单纯缓慢减弱。

这种时间恰好与远侧火山活动的第二阶段重叠。

魏扬称:“28亿年前磁场的回升表明月球内部仍储存了大量能量。”

“也许在那个时候,月球地幔中存在着对流和热物质的上升流动。”

这种上升流动不仅可能引发火山喷发,也可能足以将地幔中的大部分水蒸发,从而使其干涸。

如果南极-艾特肯盆地的形成是这些现象的原因,那么它的影响远不止于月球。

在其他天体上,特别是水星和火星,类似的巨大撞击特征也被观察到。

这可能使我们低估了这些巨大撞击对行星内部演化的作用。

图片源于:space